上学路过这些地方时,心里总是忐忑的。那是一扇通向另一个世界的门,是隔开阴阳两界的器具。尽管那时早晨第一炉开水的炉哨已经吱吱响,打开水的人络绎不绝地出现在茶炉的门前,可是那个棺材铺还是给我阴森感。

学校在东光路上,是民办学校。我因年龄差三个月,在公立小学没有报上名,妈妈很沮丧。在市场楼下,妈妈看到一个没有我高的孩子背着书包往家跑,便跟了去,那孩子原来是我在幼儿园的老师的弟弟,五岁,在民办小学。听说民办学校不计较年龄,于是妈妈一手拿着户口本,一手牵着我,去了民办小学。一位中年妇女接过户口本看了看又递给妈妈,说孩子太小。问邻居的孩子怎么可以,中年妇女说,这里收的学生都是过了上学年龄的,实在想上就先试试,等到适应了再正式报名也不迟。于是,我背着新书包,也同那些大孩子一样,每天早晨行走在上学路上。

晨霭中的街道响着哗哗的扫街声,那些店铺都还没有开门营业,扫街的老人把街道扫得很静。对棺材铺的恐惧,令我脚步放轻匆匆走过,似乎怕惊醒附着在棺材上的鬼魂。

那条街的两旁,过了区财政局之后,便都是平房了。是那种白墙红瓦的房子围定一个院子,有的院子中间有无花果树,早起的人家已经将洗干净的衣服晾晒在院子里的绳子上。那时候阳光已经从东光路那边升起来了,在干净的阳光中,我走进散发着桌椅油漆味儿的教室,那是一个下几层台阶的空间。黑板前站着的是一位结婚不久的年轻女老师,她说话像唱歌。教室里全是男孩子,他们中有的人在老师回头写字的时候,从座位上跳起来踩着桌子扭打,女老师无力喊住他们,转身出去了,教室里像涌起了一股浪潮一样,孩子们全都跳起来,分帮打起了群架,直到一位男老师进来,将几个带头的学生扭出门外。

冬天教室里很冷,老师便让学生们到东光路赛跑,分两帮跑接力,最后看哪一帮胜。其中一帮没有按规则拍到手就跑出去了,学生们又扭打成了一团。那天我的帽子丢了,妈妈很不高兴,到学校找老师。报名时接待我们的那位中年妇女出来了,别人叫她校长。她劝妈妈说,孩子这么小,别让他来了。这里的学生都比他大,而且大都在街上疯惯了,不仅打闹,有的还有偷摸的恶习,跟他们在一起,不仅受欺负,还会跟着学坏。

于是那个冬天我便在家里度过,幸好有学校发的课本陪我,不仅将上面的字照样写了一遍,还将书上的插图也描摹了一遍。又到了6月公办学校报名的时候,我才正式成为一名小学生。因为字写得比别人端正一些,老师便让我当班长;美术老师见我照葫芦画瓢的线条比别人准确,便让我参加美术组活动。直到三年级结束四年级还没开学的8月,街上就乱了。美术老师被戴了大纸帽子游街,是在一个晚上,我去茶炉打水时看到的,只觉得心跳耳鸣。

书店的书被烧了。教堂的十字架被砸下来烧化了。戏装店的凤冠霞帔被烧成了灰。路口养鹦鹉的那家窗子被打开,几百只鹦鹉一下子全飞出来,遮暗了天空。拍卖行里常年高高架着的两口棺材被十几个小伙子抬出来当街劈开烧了。棺材板半尺多厚,小伙子们是用洋镐费力劈碎的。有一口暗红色的棺材头上刻了圆的篆体寿字。

学校不久又召集孩子们上课,每天学语录。城市里依旧很乱,到处搞武斗,妈妈便将我送到海军疗养院旁边的姥姥家住。湛山寺后面是第三公墓,上学放学时,都要从公墓前面的白沙路走过,公墓里好的墓碑都被扳倒抬去盖房子了,坟丘被挖开,棺木被扛去烧火了。白天路过还好些,夜晚过时便会看到跳跃的磷火。

东海支路的两旁是郁郁苍苍的法桐树,湛山村的养猪场在东海支路边。负责阉猪的小伙子拿一把斧子在砍一块厚木板,那是下雪之后的一个阴湿的下午,寒冷使人的骨头颤抖。小伙子站在房门前砍一块长长的木板,旁边有人说你拿回家做结婚的衣橱吧,这么好的木板砍了可惜。小伙子反嘴说:你拿回去做床吧,这么厚的木料保证结实。那木头的反面厚厚的黑暴露了那是一块棺材板。

夏天人们都在法桐树下乘凉,劈棺木的那个小伙子在用铁锥子钻一二分钱的硬币,别人不知道他要干什么用,便猜。他不露声色,看硬币中的眼儿钻得差不多了,从后腰里拽出一支唢呐,将钻了眼的硬币装在喷呐嘴上,用来挡住吹奏时嘴里漏出的风。在大家起哄中,他吹奏了一支凄凄婉的曲子,盛夏时节,人们身上顿时起了鸡皮疙瘩。

在城市里,棺材渐渐成为一种仅仅存在于故事或影视画面中的东西。我上学路上的那家棺材铺关闭以后,那房子好久没有人住。长身体的时候,妈妈怕我被大孩子欺负,便求人拜师学武术,在太平山上的教场找到一位小眼睛的武术师傅,交了一块钱,他答应让我跟着学一个月试试。问我住哪儿,知道我住得离他家不远时,就让我早晨叫他一起上山。告诉我他住在炉旁边。

春天的早晨天刚放亮,我便来到茶炉门口等着他。那曾是棺材铺的门紧闭着,不一会儿咯噔一声门开了,我的小眼师傅从过去的棺材铺里出来了,他向我走来时,我却不由自主地向后退,茶炉刚刚开门,烧炉子的老头用力咳了一声,使那个早晨的街道空阔而凄冷。

在城市里,死亡与棺材变得没有关系了。可在人们的旧风俗里,还有里梦到棺材很吉祥,会做官发财的说法。那年到胶东的昆嵛山,有一处景点叫做“望棺”,从一座亭子里向山上看,能看到远远的山巅上有一块酷似棺材的石头。

有人多嘴,说光望棺不行,得爬上去坐棺才行。望棺即望官,而坐棺就做官。

一句话,惹得人们纷纷向山上爬去,得爬多远,经历多少山路的艰险才能爬到那石头上坐一坐不得而知。只说市场经济,如果从开发利用旅游资的角度,就说到那石头上坐坐很灵的,然后设山门售门票,大概会发财。棺材棺材,除了做官,还有发财。

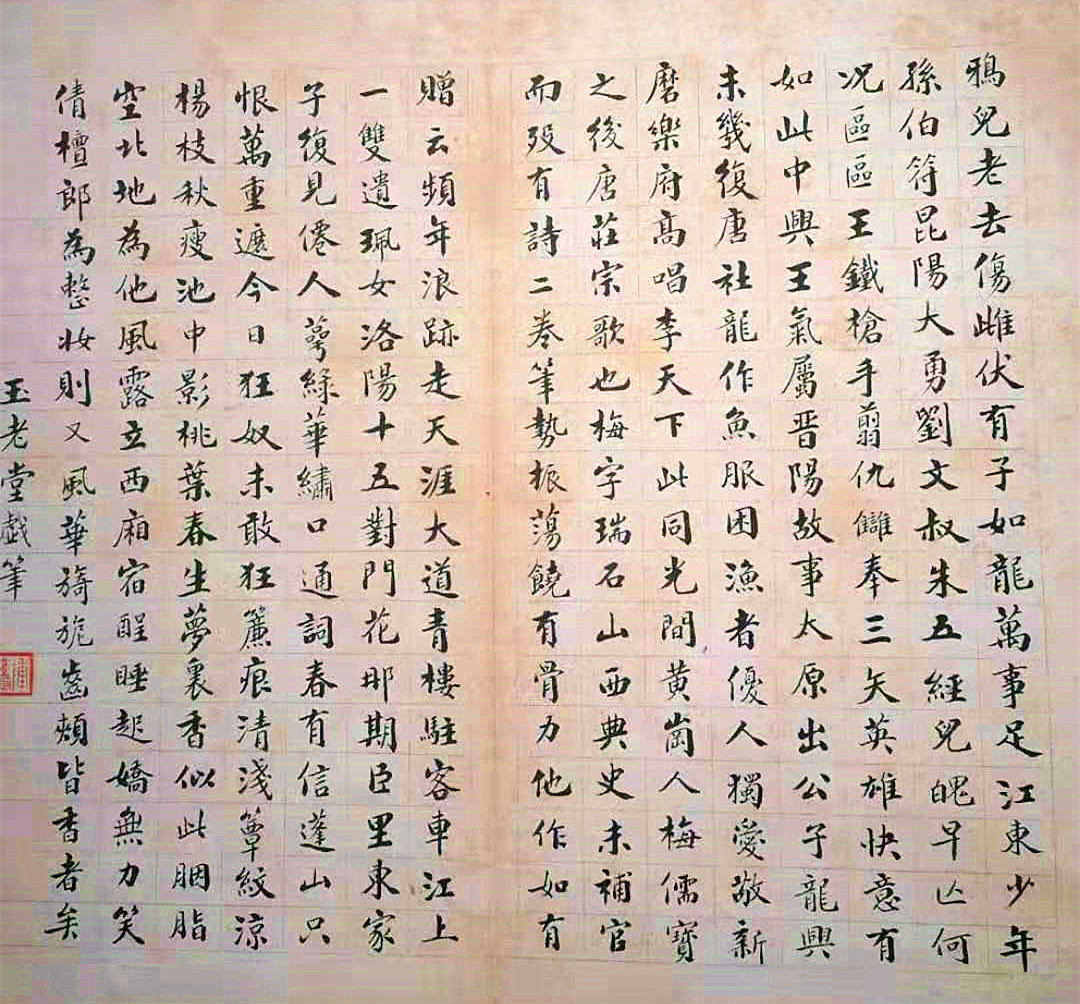

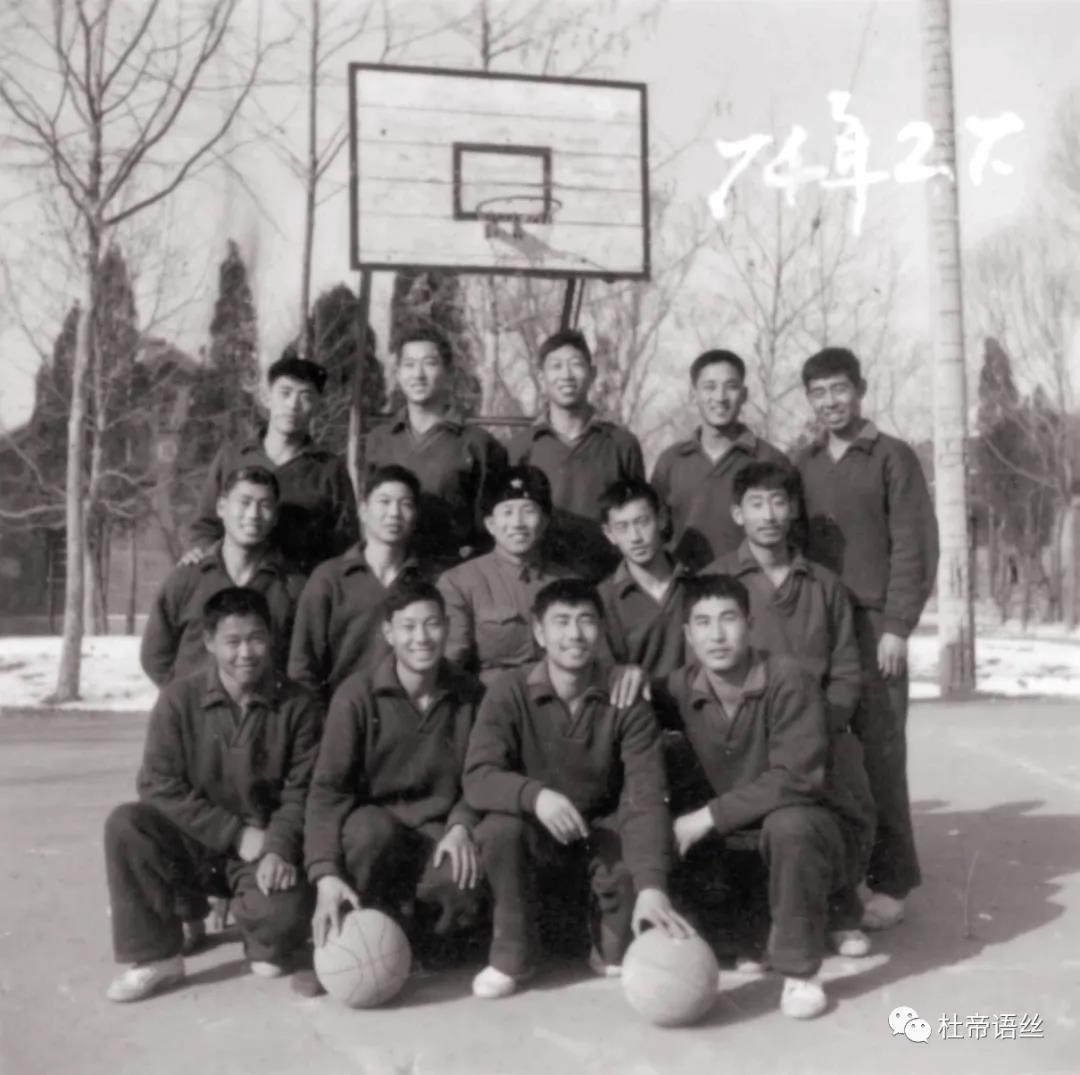

古时候上学就是为了做官发财,多少人拥挤在科举的独木桥上;而我上时候,却流行“上学无用”论,让许多孩子放弃了读书,宁肯下乡支边,就业当工人。等他们醒悟过来,已经后悔不迭的时候,便逼着他们的孩子去弥补自己没有读书的缺憾……

我小时候上学路过的那家棺材铺的位置,现在是利群百货商厦,整天人动,人气极旺,春节陪老婆到那里逛商场,竟然丢了一顶帽子,不知道是么丢的。

韩嘉川更多作品

世说文丛总索引

评论