关紫兰籍贯为广东南海,1903年出生于上海的富商家庭,她的父亲关康爱经营布匹印染,在图案设计上颇有造诣。关紫兰过着衣食无忧的生活,自小受到艺术熏陶,由于耳濡目染,对于绘画有着浓厚的兴趣和天生的悟性。她十几岁就考取了上海神州女校图画专修科,在神州女校,她遇到恩师洪野(他也是潘玉良的启蒙老师),当时他担任美术科主任,具有丰富的教学经验,并且认真负责,对学生极为爱护。

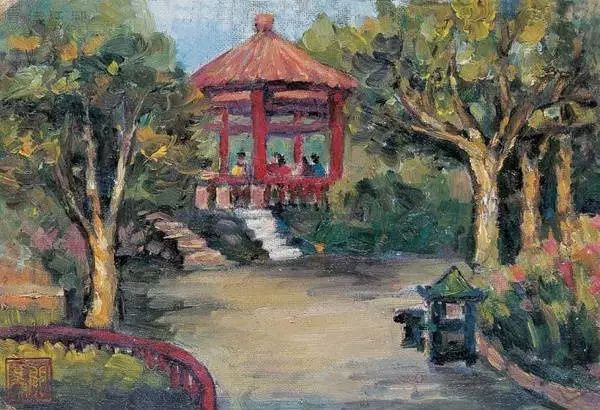

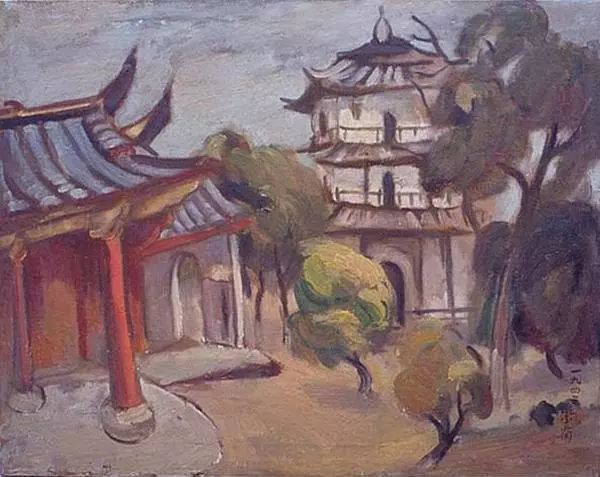

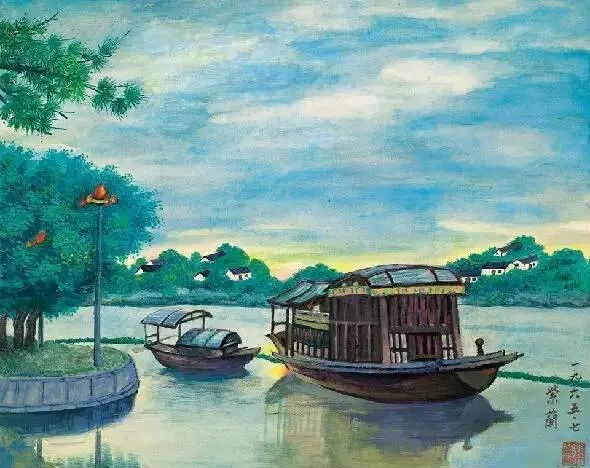

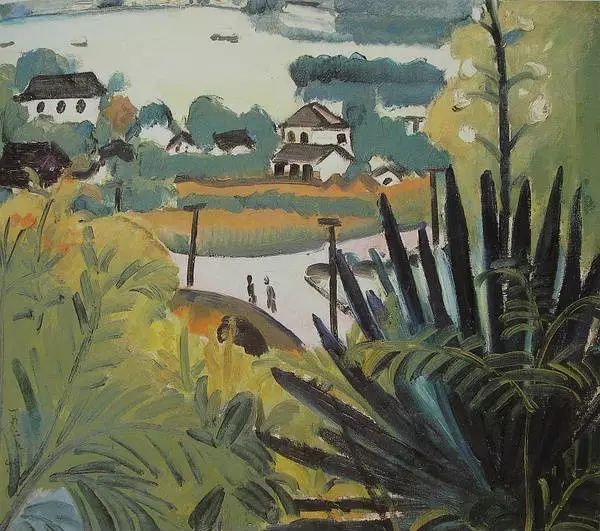

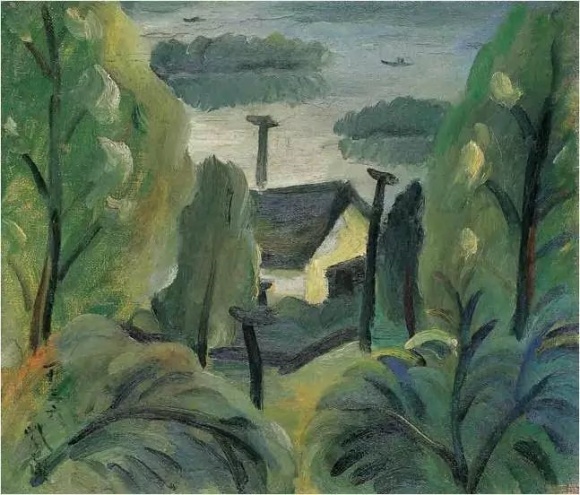

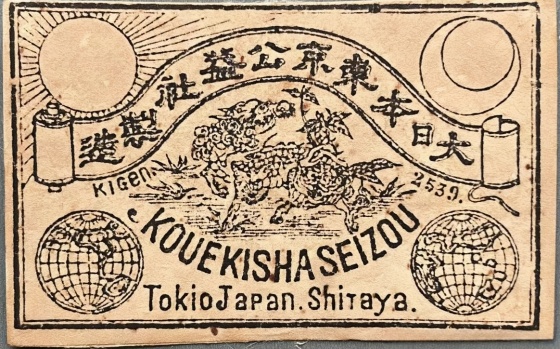

(上二图)除了洪野外,她还有一位恩师,那就是陈抱一先生。是陈抱一动员她到中华艺术大学继续深造。陈抱一广东新会人,与关紫兰是大同乡。早年入日本美术团体“白马会”,在东京开办的“葵桥洋画研究所”学习。后又入川端画学校和东京美术学校,陈抱一赴日留学期间,受到“外光派”影响,师从藤岛武二,又曾与有岛生马、中川纪元等“二科会”著名画家交往,他是最早把西方写生技法搬到中国绘画教学中来的传教者之一,也是新美术运动的先驱者。1925年冬他与陈望道、丁衍庸为首组办中华艺术大学,关紫兰1927年转入此校的西洋画科,就是陈抱一的建议,求学中,她深受陈抱一等办学者先进文艺思想的熏陶,陈对她以后的人生道路、绘画风格都起到积极的引领作用。

(上图)1927年6月,关紫兰以优异的成绩从中华艺术大学毕业。6月份该校举行美术展览会,两百余幅师生作品风格迥异、琳琅满目。上海《良友》画报编辑梁得所和作家高长虹等应邀参观,随后第17期杂志上刊登了关紫兰的作品《幽闲》,旁边附有她的照片,并配有文字说明:“关紫兰女士(本届优等毕业生)”。照片中她左手优雅地托着下巴,恬静地凝望远方,对未来充满了憧憬。

毕业后,她本打算到欧洲留学,陈抱一劝她学油画不必舍近求远,在日本也能学到好的油画技巧。也是由陈抱一介绍,她到了日本留学,入日本东京文化学院。1927年8月10日到12日,得到中国公使馆、日本东亚艺术协会、神户又新日报馆社、《上海时报》日本支局,每夕新闻社、华侨新闻社等单位的帮助,关紫兰个人画展在神户市顺利举行。作品有近50幅,其中油画占多数,此外还有木炭画、水彩画、铅笔画。此次画展参观者众,受到中日名士的褒扬。日本内务部能势氏觉得关紫兰的笔触宏伟,不亚二科会中之作。女画家龟高文子等均认为她的作品色彩鲜艳,构图巧妙,赞叹她有艺术天才。

(上二图)关紫兰在日本人气飙升,国内刊物也遥相呼应。1927年10月12日《北洋画报》第128期上刊载着关紫兰大幅靓照:她坐在榻榻米上,右手搁在小桌上,桌上散放着一些书,穿着一套学生服,白上衣,黑裙子,颈脖上戴着项链,面带微笑。照片下有一行字:“女画家关紫兰女士旅日摄影(女士之作品颇为东瀛人士所赞赏并曾公开展览)。”《良友》画报热衷对名媛女星的追逐,同时以文艺时尚引导潮流,容貌姣好的关紫兰自然是刊物的青睐对象,1928年9月30日出版的第30期画报上,刊出了关紫兰的一张侧面照,附有简介。

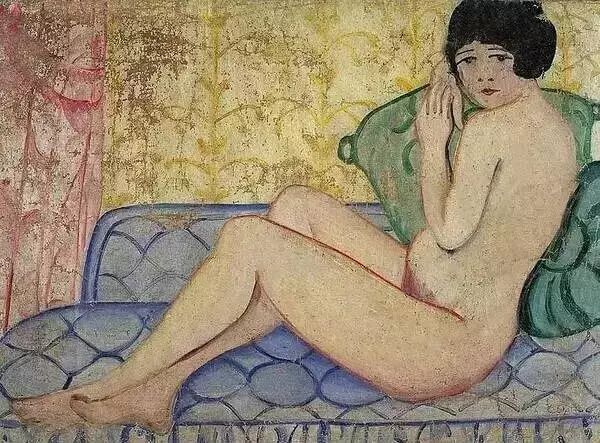

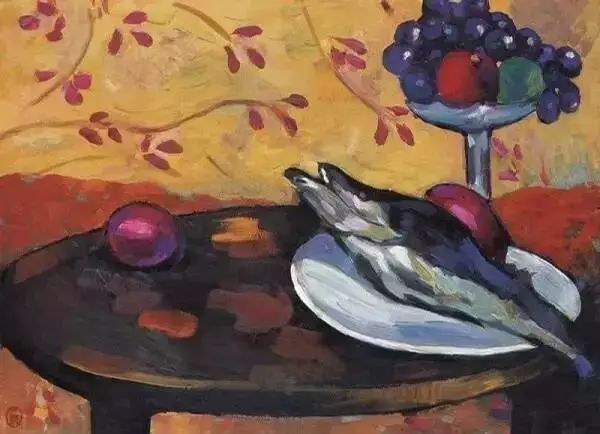

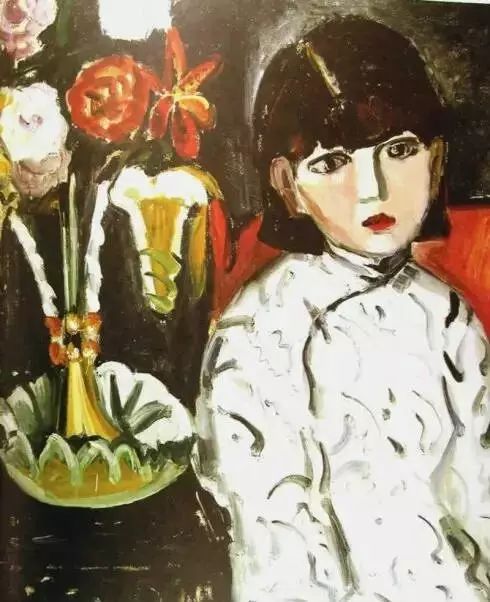

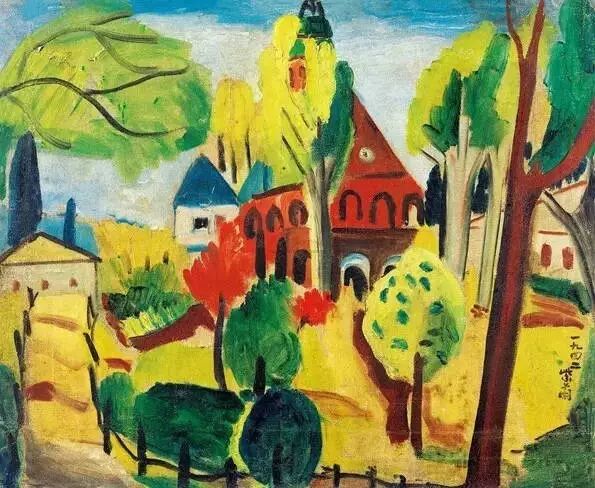

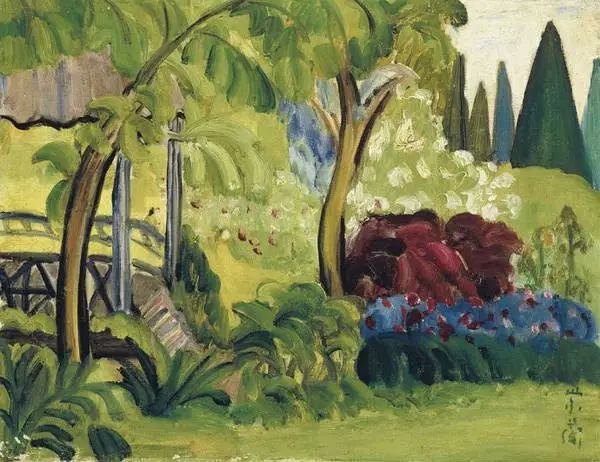

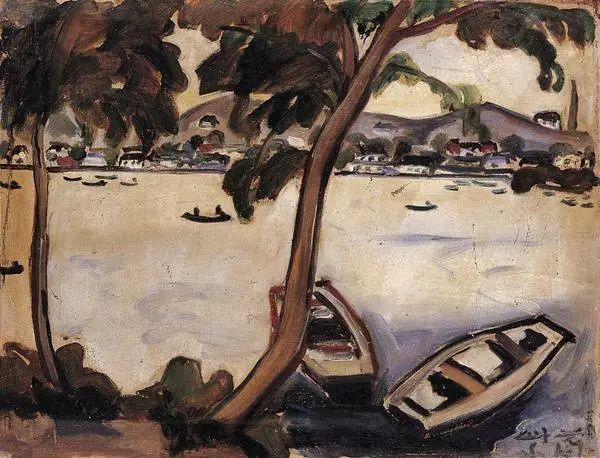

(上图)旅日期间关紫兰眼界大开,这里有详实的美术史料,印刷精良的洋画片、欧洲油画原作的临摹手稿,她还能时常欣赏到西洋大师们的原作画展,真正领略西洋油画的魅力。她一方面学习日语,一方面广泛地接触绘画界专业人士。曾留学法国的油画家有岛生马和中川纪元,谙熟各种油画技术,尤其擅长法国野兽派的艺术,以形写意的笔触和大胆泼辣的色彩,简约又热烈的形体“变异”。关紫兰得到两位画家的点拨,深得野兽派的放诞无拘之精髓,她用笔豪放,潇洒自如,加上对色彩的极其敏感,画作中柔韧中坚强,不断引发画界瞩目。她的作品曾多次入选日本“二科”美术展、上野美术展、兵库县美术展,昭和二年十月日本著名艺术月刊《妇人——女士造型》对关紫兰作了详细介绍,并给予高度评价。

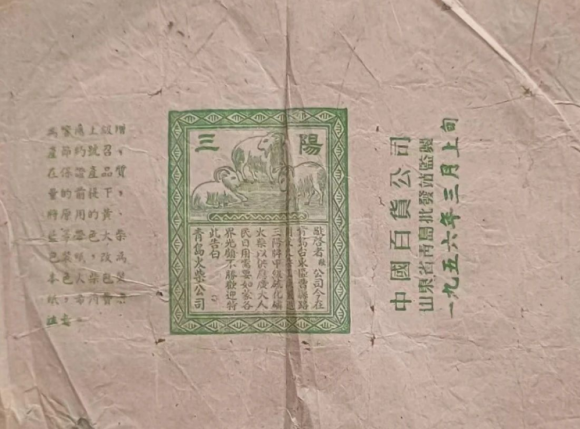

(上图)1930年日本当局发行的《水仙花》明信片,就是关紫兰在日本展览会上的作品,明信片由兵库县发行全日本,这对于一位涉足日本画坛二三年的女画家,的确是罕见的现象。现代的上海画家谭根雄曾做过分析,他认为关紫兰在日本走红有三个原因:一、是日本画坛非常尊重陈抱一,而陈抱一又力荐关紫兰的缘故;二、是年轻的关紫兰油画技艺娴熟,深受画坛同行的赏识,尤其是被有岛生马和中川纪元等人所器重;三、是关紫兰既聪明又漂亮,在上层社会非常得宠。我觉得除了这三条外,关紫兰受推崇,还与日本当时的洋画风潮有关系,当时正是安井曾太郎、小出楢重、梅原龙三郎等画家活跃的时期,而且同期旅日女画家甚少,像唐蕴玉、丘堤、关紫兰等都属于凤毛麟角。

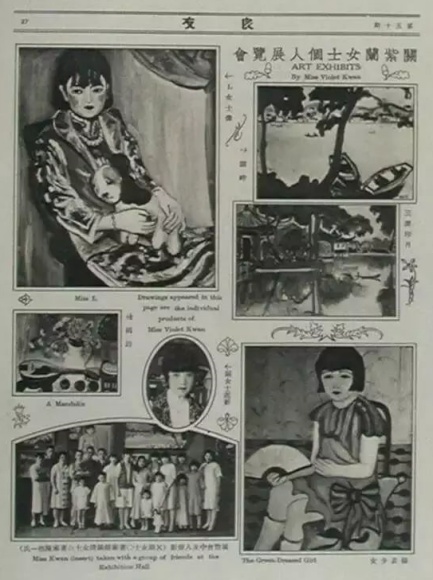

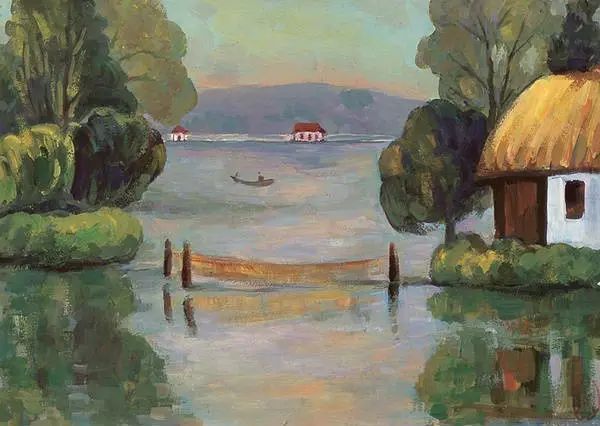

(上图)1930年关紫兰学成回国,在上海唏阳美术院任教,教学和自身实践结合,将学习的野兽派风格移植到中国土壤,她具有把复杂造型简约、单纯化的能力,东方的优雅含蓄与西方野兽派的激情奔放在她的作品有机结合,兼备中国民间艺术的色彩和造型。且善于运用装饰性纹样,使作品具有韵律感。同年夏天她在华安大厦举行了个展,她的《弹曼陀铃的姑娘》《湖畔》《绿衣女孩》《秋水伊人》《慈菇花》《藤萝》《小提琴》等一系列佳作登场,参观者摩肩接踵,文艺界诸多名人莅临,民国要人宋子出席开幕式。这是她学成归国后的首展,这些画的色彩鲜艳明丽,构图新颖,为画坛吹起一股新风,作为艺术潮流的前卫女性,给观者留下了鲜明的印象。

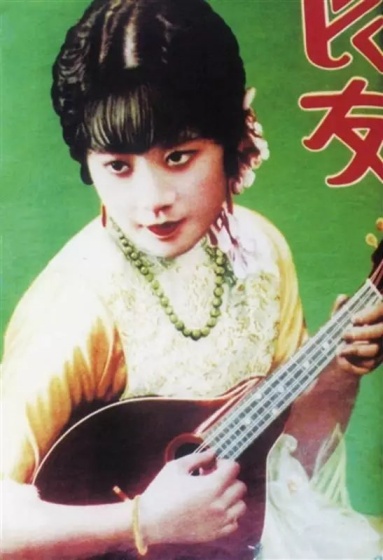

(上二图)当时知名的《万有周刊》《小世界》等知名刊物竞相登载关紫兰的作品和照片,《良友》画册更是情有独钟,无论是出国前留学返沪到归国后,都给予密切关注,在1930 年第 45 期封面上刊登了关紫兰怀抱曼陀铃的肖像照片。并且在1930年8月、10月两期刊物上对她和作品重点介绍,称赞她为油画家中的佼佼者。当时的评论家金冶清晰地预见到关紫兰绘画的恒久意涵,他在《时代》杂志上著文称:“关女士的画,富有色彩而不辨轮廓,完全用直觉去表现图像,所以在关女士的画风中,只有一种很简单的形式,就是,幽秀华丽,大方新鲜。她的用笔奇特得很,是近代的浪漫派,实在的内容,离我们目下所要求的相差甚远,可是她是远处的一盏明灯”。

(上二图)对中国文学艺术颇为关注的资深媒体人泽村幸夫在《上海风土记》(上海日报社,1931年出版)中对关紫兰如此评价道:“她的画匠心独运,笔触奔放、直截而锐利,色彩艳丽。天才的光辉遮掩不住……紫兰比秋君(李秋君,女画家,张大千的女弟子)个头稍高,看上去体格强健,实则是纤弱女子。肢体修长而匀称,宛若牡丹花精灵——中川纪元如是说道——可称作美人。去年六月闷热的某日,她佩戴紫水晶项链,身着黑色蕾丝背心,这就是她给我的第一印象,至今仍然历历在目”。从上面的表述,不难窥见这位年轻妍丽、才华横溢的画家形象。

(上二图)1938年低调清雅的关紫兰到了35岁才肯嫁人,丈夫是一名梁姓医生。后来有了女儿,她便选择沉寂一段时间。此时正值日占上海的“孤岛”时期,由于她有留日的经历和光彩照人的过去,日本人多次动员她出来工作,都被她拒绝。作为名媛画家她选择深居简出,淡出人们的视野,不参加任何与政治有关的展览,不参加任何与日本人有关的社交活动。1941年关紫兰再次举办画展,这是她沉寂十年后的爆发,她的画风有些改变,放弃了变形、夸张,而转入到写实的手法中去,这种写实充满表现力,越发单纯洗练。十年前粗健与雄壮的气势,变成了温婉新女性的特质。尤为可贵的是她能把西方野兽派的狂放和中国文人画抒写结合在一起,做到狂而有致,放而有矩,不管人物还是风景,画面中都透出东方大家闺秀的独有的端丽大方气质,以及聪颖又光彩照人的神韵。

当时法国现代女画家罗郎香也在上海开画展,因此有人将她与关紫兰作比较。1941年6月出版的《永安月刊》第26期上,温肇桐在《女画家关紫兰》中说道:“蛰伏已过10年的中国女画家关紫兰,今年将在孤岛画坛,把10年来沉默中的苦索与研究,重予观者以新的兴奋,这是一个绝好的消息。”“不过,还得明白,关紫兰虽则是现代中国的一位女油画家,她的作品,不像罗郎香的只表现了女性的优美,又透露了女性的纤弱,她确有像宝石一样晶莹玉润的色彩,有像天鹅绒一样温馨的画面,有小鸟一样活泼的笔触……”画展中她有很大部分作品画的是祖国的山水风景,旨在唤起人们对美好家园的深沉热爱,渴望和平尽快地到来。

抗战时期她的老师陈抱一和洪野都不屈从日本统治,1932年“一二八”淞沪抗战爆发,洪野举家逃难到天马山一带,贫病交迫,染病去世,只活了四十六岁,撇下寡妻和年幼的子女。陈家花园被炸毁,陈抱一的生活陷入困窘。那时关紫兰的家境尚有余裕,她仍未忘记两位恩师的培养和提携,在陈抱一去世前的几年里,关紫兰一直给予支援。 在两位恩师均英年早逝后,陈抱一的日本夫人与孩子回日本,以及洪野先生的孩子上大学,关紫兰都热心献策与鼎力资助。

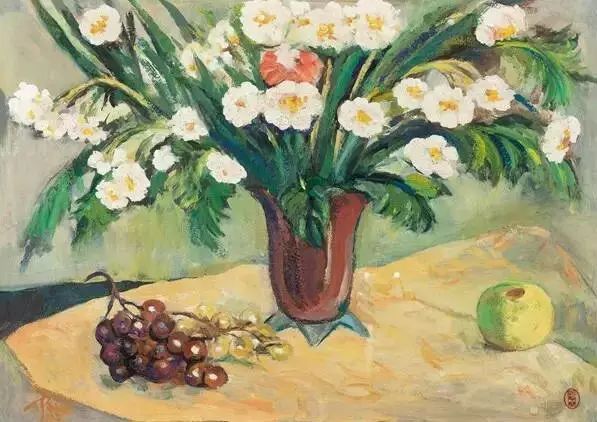

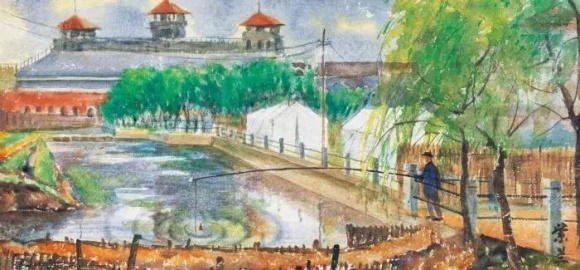

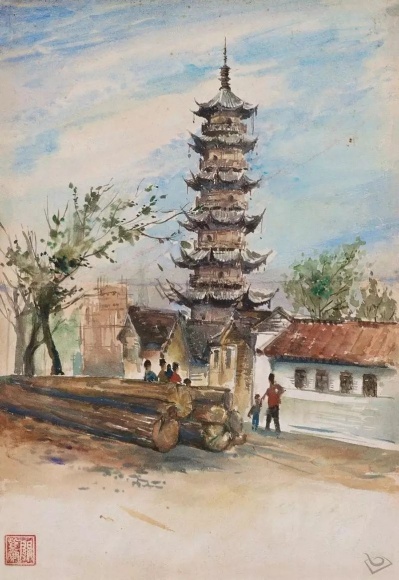

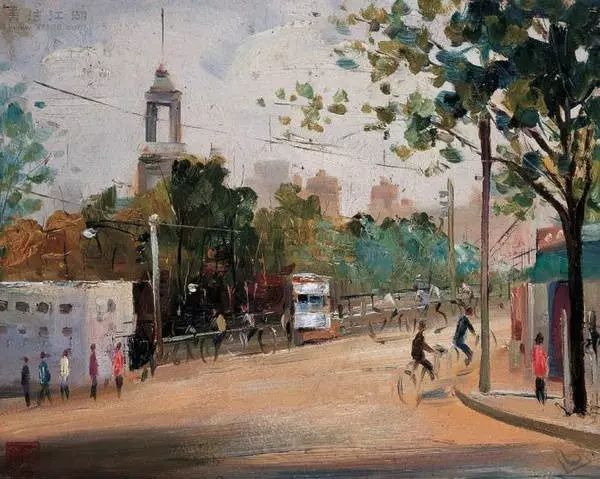

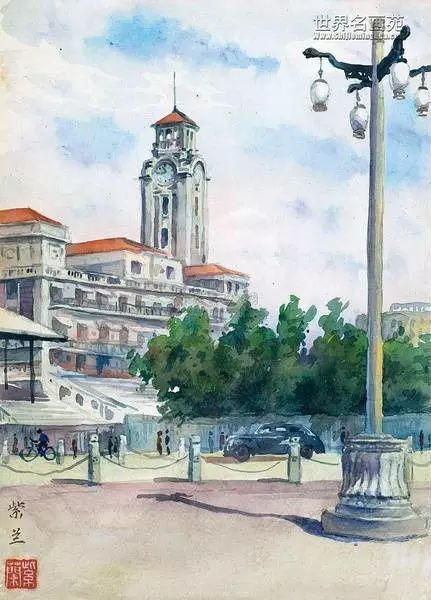

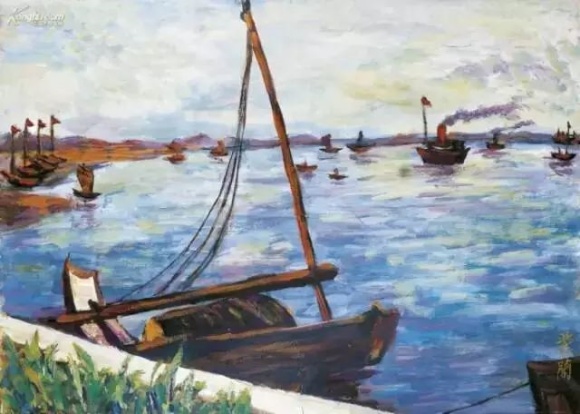

(上三图)1949年之后的她隐居在虹口区溧阳路上,过着简单充实的生活。1963年她被聘为上海市文史研究馆的馆员,同时为上海和中国美术家协会会员。受建国初期的建设高潮熏染,她开始尝试画一些反映时代变化的新题材。在美协的组织下,她积极参加采风和各项创作活动。关紫兰来到嘉兴南湖,即兴画了多幅铅笔画速写,并在现场画了油画创作底稿,回沪后完成油画《南湖红船》的创作。同年时任中国美术家协会主席的江丰发起为中国美术馆征集现代画家作品的工作,经上海美协初选推荐,再由江丰等组成的专家组遴选确定,关紫兰的油画作品《少女》《西湖风景》《慈菇花》等四幅油画被中国美术馆收藏。

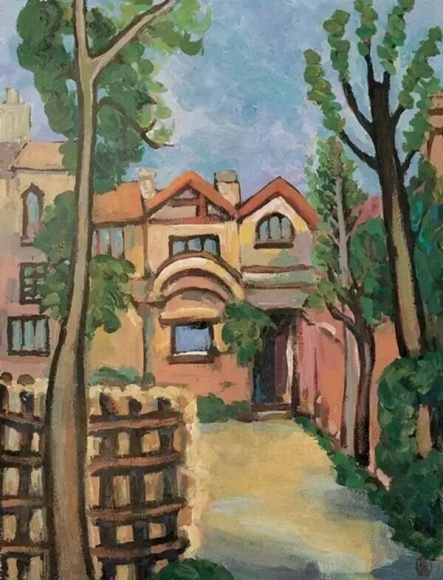

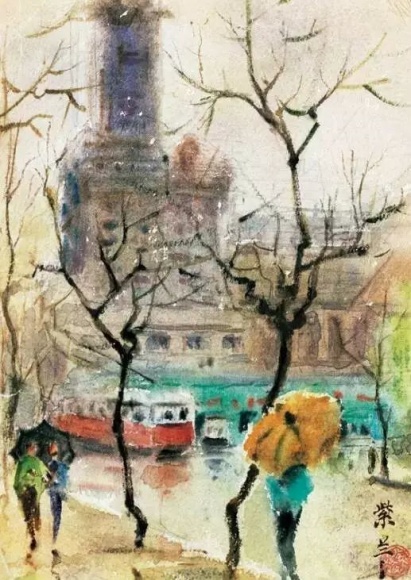

1964年创作了描述闸北“滚地龙”变成工人新村的《番瓜弄》;在这个时期她留下了一批具有写实主义风韵,反映都市现实生活的作品。像展示苏州河沿岸盎然生机的《四川路桥》;反映上海生活的《上海街景》《虹口公园》《喜获丰收》《静安寺》等,用画笔记录下那个时代上海的独特风情。遭遇了“文革”后,关紫兰不愿意迎合时势,被迫搁笔。“文革”时期她虽然穿着色调灰黑的中式服装,但每件衣服都是熨烫过才穿上的,自有一种高雅别致的气质。

民国时期的关紫兰是前卫新潮的,她会弹曼陀铃、骑马、游泳、开汽车,总是到高档美发厅打理发型,衣服是定制西洋式的。“文革”时她既清高又矜持,她喜欢喝咖啡的习惯,在这个特殊时代也没改。南京东路上的“德大”咖啡馆和“东海”西餐社或更远一点的铜仁路口的上海咖啡馆都是她经常歇脚的地方。她每月还去长春路拐角上的斯维美理发店修饰自己,时常不忘记在身上洒些高档的进口香水,保持一种飘逸、清丽和积极的人生态度。

关紫兰这种做人的逍遥心态,在激烈的阶级斗争年月里,是迫不得已的最好方法。经常有人找她调查其他画家的社会背景材料,使得她惧怕绘画会带来不测,以放弃绘画而自保,她更不愿意引起别人的注意,向她打听别的画家,出面作证。为防止画作和藏品遭遇洗劫,家人们将旧作分散保存在家中不显眼处,甚至将画布从画框中取下包卷起来,密封后放进隔墙,在外面重新糊上石灰。所幸未遭遇“抄家”灭顶之灾,否则这内墙中的画作也根本无法保存下来。

晚年的关紫兰,淡泊宁静中处处透着美的意境,她能烧一手好菜,喜爱在天井里和晒台上莳花弄草。这些似乎与1958开牙科诊所的丈夫去世有关,这令她对人生和绘画有了更透彻更清醒的看法,无论外面的世道多么动荡,始终不流于时俗,保持着自己的独立人格,无疑对于那个时代而言,显然是稀缺而又珍贵的品质。“文革”后,她对美术创作也想重新燃起希望,然而年事已高,有心无力了。

回首关紫兰的绘画历程,她历来与时代主流疏离,没有“艺术救亡”的叙事,与政治和社会洪流也极少配合,画的是静物、花卉、人物、风景,这些作品渗透着画家对日常生活细节的专注、物质层面地在意,她的“小布尔乔亚情结”,与自己的家境和生活态度息息相关。她不事张扬,对名利淡漠,安静地享受生活,在她看来,才是最重要的。她未受过什么磨难,一生无忧无虑,安之若素。即使在“文革”浩劫中,也未曾遭受过任何的批斗与凌辱,也没有被抄家或游街,这令人感到讶然、侥幸。

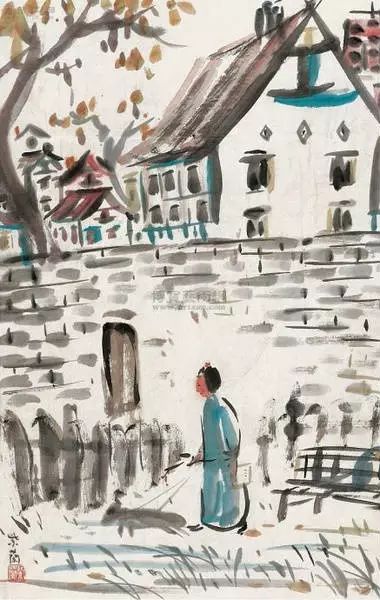

访客去过她晚年居住的卧房兼客厅里,见挂有四五幅油画:一幅是画牧羊犬的、一幅是绿荫下的红顶小洋房、一幅是画解放初期闸北区改造番瓜弄的建筑工地,再有一幅是挂在床边的杭州西湖景观大油画。可能因为有留日的经历,她在家里保留了日式榻榻米间,并在墙壁上配挂关良的水墨画《贵妃醉酒》和李天马的行书。她一直坚守着自己艺术与生活的品质,有人慨叹她的艺术辉煌期的短暂,画笔停留在意犹未尽的半空,无法回到在艺术院校喷薄欲出的时刻,无法回到留学日本的灿烂的时刻,可是命运和创造谁能说得清呢。

陈丹青惊艳于关紫兰的魅力,对她的艺术有如下评述“可是你瞧关紫兰的画,就忘了她相貌。她下笔的胆气和瓦拉东有一拼,且是纯然天生,比起刘海粟的霸悍,半点不刻意、不夸张,比起同样有胆气的陈抱一,犹有过之,徐悲鸿、林风眠、吕斯百、吴作人,单是论胆气,论概括力,论率性豪放,论天纵其才,依我看,都比不过关紫兰。1998年纽约古根海姆现代美术馆举办中华文明五千年展,特辟中国二十世纪绘画馆,留法留日十几位老前辈忽然现身纽约,虽是如雷贯耳,我扫视一过,显得学生腔了,出馆后想想,其中最夺人的画,竟是关紫兰”。世事变迁,过了好多年,再看她的画,依然没有过时,反而显现出独特的韵味,至今仍被重视与再研究。这和她洒脱的人格魅力相映照,使她成为民国女画家中不可忽略的一员。

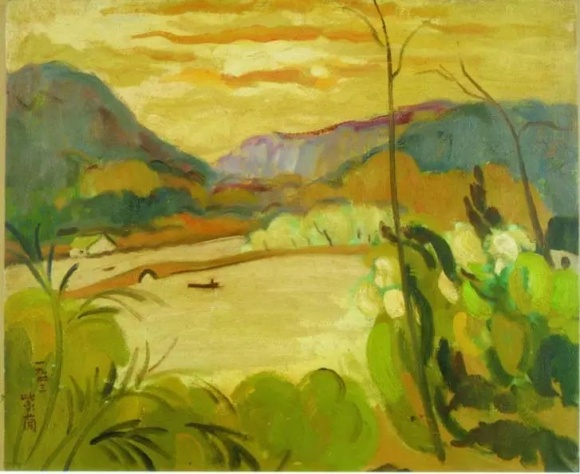

关紫兰一生除两度负笈东瀛外,长年生活在上海。除此与她最有缘分最为钟情的地方就属杭州西湖了。1927年关紫兰创作了成名作《悠闲》,背景便是西湖,画中人物就是作者自己;1929年《西湖风景》通过俯瞰取景,构图新颖而洒脱,其笔下那一片蓊郁的南方植物,带有法国南部的那种气息,像极了亨利·卢梭的画风;1930年创作的《秋水伊人》则升华为一种理想化的境界。她的“西湖”系列还有《湖畔》《》《三潭印月》等等。1934年造访杭州时她还特意光顾当地照相馆拍摄留影,她还曾兴致勃勃地驾车游过西湖。

1981年是她生前最后一次重游西湖,她留给家属的遗愿是:过世后,不开追悼会、不要送花圈、不要放哀乐、不要戴黑纱,告别仪式也不要。她生前还幽默地关照家人:“我死后骨灰就撒在西湖里,这样你们还可以每年去一次杭州。”1985年6月30日,关紫兰因心脏病突发,卒于在溧阳路的寓所,享年82岁。此后她的作品多次展出,观者赞叹她的容貌,人生态度的达观。她以灵性才智创造的艺术作品,持久、耐人寻味,似深谷幽兰,清逸悠远的芬芳长留于天地之间。

原载 任性知日

2016年7月05日 19:10 天津

任知更多作品

世说文丛总索引

评论