一

粉条从昏迷中苏醒过来,就从没顶的土里往上爬。感觉胸口憋得要死,感觉头上有丝丝的光亮在闪动,他就本能地使出吃奶的力气往上爬。感觉压在身上的泥土,像铁手攥着骨头和肉,每爬一步都痛,掉泪的痛,从没受过的痛,他就咬着牙拼命地爬,爬,感觉自己身上的每个毛孔都瞪着眼,盯着头上的光。那光渐渐大了,像柔软的细雨一绺一绺洒下来,清洗着他浑身的痛,那些痛里就一点点减少,渐渐生出了些轻快。

他感觉自己的眼睛、鼻子、嘴、半截脖子,终于拱出泥土,被天上洒下的密密的亮光,摇晃着,洗涮着。他迷迷瞪瞪看到一轮巨大的月亮,挂在头顶上空,像燃烧似的向世界闪耀着光亮,洒了满山满地澄明的月光,晃得眼看不清东西。待视线收近了,猛然看到一个人头,一胯子远,跟他对脸,看得清,那人头上的帽子挂着两片小门帘,是个小鬼子的人头!人头上的脸盘、鼻子、眼、耳朵、半截脖子,闪着月光,像是银子铸的。

他瞅这人头,像是从土里长出来的,闭着眼挺安详,像在做梦,有十七八岁的样,细眉细眼小鼻子尖下巴,好像在那见过?见过,见过,是在帽子店里。一个多月前这小鬼子背着枪进来了,要礼帽戴,戴了一个又一个,照着镜子嘻嘻地笑,戴完了没买,就走了。店里伙计们悬着的心,这才放下来。唉,唉,在这里又碰上了。仔细看看,他脖子上还挂了个像铜钱样的东西,约摸是个护身符吧。

空气中漂浮着浓重的火药味,强过过年满街放鞭的味。他看到这山上到处静悄悄的,好像活物只有自己。眼前一道弧形的山坡上,坑坑洼洼被月光涂抹得通亮,模模糊糊看到一些人的尸体,有躺有趴,有横有竖,有的没了头,有的少了胳膊腿,有的半截身子。还有那些被炸被烧的树,有的成了一根杆,有的只剩下树根,有的连腰折断,有的变成树桩。

那个没了树头留了半条树枝的树桩像个人,像个跪在地上低着头祷告的人,哦,就像妈,像妈每天晚上祷告的样子。想到妈,粉条就心酸了,眼湿了。妈,你们在哪里?他心里难受,猛地咳嗽了几声,浑身就剧烈地痛起来,痛得天旋地转又昏了过去。

二

他看到自己从一堆土里飘了起来,穿行在漫天的烟火之中。熊熊的烈火燃烧着狼山的岱崮,无声无息。他感到这世界毁了,心里的悲伤像山泉咕嘟嘟冒,从眼里哗哗流出来,想飘离这个地场,奇怪的很,他怎么挣扎,怎么蹬腿挥手,就是离不开这地场。他发现自己一直是围绕着狼山这团巨大的火焰在飘,展开双臂蹬着双腿飘飞,像一只鹰在盘旋翱翔,无声无息。他无法控制自己的飞翔,身下巨大的火焰在燃烧,无声无息,感觉不到一点火的温度。他看到自己的一滴滴泪珠,像一颗颗炸弹落下去,掉进那片巨大的烈火中,无声地爆炸出一团团火球。在一团团爆炸的火球中,他看到了大烟袋的上半截身子,独眼龙的另一只眼,三爷的驳壳枪,小蚂蚱的两条腿,磙子的破肚子,军师的眼镜,老驴脸的大刀,都七零八落了,都死了。还有很多不认识的死人。这些死人,是他认识了才七天的人,是狼山的土匪。

大烟袋是山上的老土匪,有50多岁,管做饭。刚进山的时候,看见他蹲在寨子的墙头上抽烟,手里握着那根烟杆有两尺长的铜锅大烟袋

大烟袋:长得跟粉条似的。能打仗?

粉条:我就叫粉条。你怎知道?

小蚂蚱:大烟袋会算。

三爷:多大了?

粉条:十七。

三爷:家是做什么的?

粉条:开粉房的。

三爷:在哪个村?

粉条:峨山前。

三爷:有多少房子?多少地?

粉条:十六间房子,九十亩地。你要上俺家抢啊?还是杀?

三爷:还不算大财主。

粉条:你心里有本账?

三爷:岳东这地界,还有个小九九。

粉条:求求你,求求你!放了俺吧。

三爷:家里都有什么人?

粉条:有爷有奶。有爹有妈。有两个哥,大哥叫粉缸,会螳螂拳。二哥叫粉坨,会鹰爪拳。

众土匪哈哈大笑:俺会罗汉拳!俺会通臂拳!俺会地功拳!俺会太极拳!俺会金钟罩!俺会铁沙掌!俺一拳能砸碎人的肋巴条!俺一掌能砍断人脖子!俺一脚能踹断牛腿!便一肘能顶死一匹马!俺能在屋脊上飞!俺能在水皮上跑!俺单手能举五百斤!俺的枪说打你右眼不打你左眼!俺的大刀砍下人头不粘血!

粉条:俺,俺,俺可什么也不会。

军师:听说,鬼子扫荡马石山,杀了五百多人。咱中国人被鬼子害得很惨很惨,有的被抬进火堆里活活烧死;有的在铁锅上用火烤死;有的妇女被强奸后用刺刀刺死;有的被用刀砍头砍死;有妇女刚完生孩子被轮流奸死;有孕妇被扒光衣服推下悬崖上摔死;有的被刺刀剖开肚子淌出了心肝肠子;有的小孩被活活劈成两半;有的妇女被割去乳房,往下身里塞进木棒。

粉条听了军师说的这些事,就像他自己被烧了被砍了被刺了一样,浑身抖得像筛糠,惊恐得站不住了,就坐在了地上。土匪们听了都脸色铁青,但个个站得还算稳当。他们好像见过不少阵仗,但像鬼子这种杀人法也叫他们不能平静。

军师:马石山离你家可不远。

独眼龙:小蚂蚱就能蹦跶,你把他弄上山做什么?

小蚂蚱:俺怕他是汉奸。

独眼龙:你敢不敢杀人?

粉条:俺,俺,打小连个豆虫都没伤过。

老驴脸:你有没有媳妇?

粉条:春上,有高家村的人上门说过亲,还没相。

磙子:明天,就跟我学打枪。鬼子不定哪天就来。

三爷:你回去不回去,都可能死。你那一大家子人,还不知死活呢。你还想回家?

听三爷这一说,粉条就蹲在地上大哭,一直哭,哭得像刚出锅的湿粉条。

这狼山的土匪名扬岳东半岛五县八镇,杀人越货,作恶多端,说是杀富济贫,但富人也是人,不能说杀就杀,谁爱杀就杀,国有国法。为保平安,官府多次派军队进狼山剿匪,可是每每失败而归。一说是,狼山地势险要,一夫当关,万夫莫开;二说是狼山土匪武艺高强,有枪有炮,难以攻打;三说是,狼山土匪暗地里收买了官府,剿匪是装模作样,自古以来官匪一家。

粉条在烟城自家大爷的盛泰帽店学徒,老乡传口信说他奶奶死了,让鬼子的飞机给炸死了,他就哭咧咧背起个包袱,赶紧往乡下跑。听说五年前日本鬼子侵略中国了,先占了东三省,后来烟城被鬼子占了。鬼子为什么要侵略中国?为什么要杀要抢中国人?粉条想不明白。约摸跟土匪差不多,要占别人的山头称王,要抢劫别人的钱财,还要无辜杀人。那些中国的穷百姓,哪有钱财?为什么要杀。他想不明白。就像妈说的,这个世界的人有善有恶,善人做善事,恶人做恶事。在烟城,他也见过鬼子,就是看见鬼子穿着屎黄色的军装,戴着飘着俩小门帘的军帽,戴着钢盔,扛着枪,穿着皮靴,一队队在大街上哐哐地走。挺威武的。看他们的模样,跟中国人没有两样,年岁跟粉条差不多,都是二十左右的棒小伙,有的还调皮咧嘴笑,有的长得白白净净,有的长得像戏台上的赵云,看不出他们有杀人放火的凶相。不过,烟城的老百姓,整天吓得惶惶的。在盛泰帽子店里,每天都有坏消息传来。有说,鬼子在乡下杀了一村人,把人头割下来摆在村口的路上。有说,鬼子强奸妇女,完事一刀刺死了,那刀在她肚子上扎了个洞,肚子里还有个小孩。粉条听得是浑身发抖。

三

当粉条昏昏沉沉醒来时,那轮大月亮已经偏西了。

月光还是那么亮,对脸的人头还在。他的头是被砍下来的,脖子根齐刷刷的,定是被刀砍下来的。土匪老驴脸说,我的大刀砍人不粘血,是义和团爷爷留下的宝刀。

磙子说,不会打枪,就得等死。俺们在山上占了这七八年,全靠这枪。汉阳造你拿着沉,就用大盖枪吧。为了保命,粉条就得学打枪。这大盖枪轻点,也又七八斤沉,他端了一袋烟的功夫,胳膊就抖了起来,脸上的汗就下来了,磙子就叫他趴在地上学。粉条趴在地上端着枪,胳膊还是抖,他一直在想,这枪能杀人,他要用这枪杀人。他长这么大,连只鸡都不敢杀,看到村里的人杀猪就躲得远远的。他看不得猪血,看了就头晕恶心呕吐,看了鸡血、人血一样晕。村里人都知道,粉条是世界上胆量最小的人。粉条学打枪七天就抖了七天。土匪都说他是个熊种,什么不是,等着死吧。俺们劫了鬼子在容县的军火库,鬼子要灭俺们,说来就来。

第八天天蒙蒙亮的时候,粉条睡得迷迷糊糊,就听到有人嗷嗷地叫:鬼子来了!鬼子来了!三爷就举着驳壳枪,扯着嗓子吆喝大家,快快,都起来!打鬼子啊!

枪响起来,炮响起来。粉条又开始抖了,这是完全不同的抖。他感觉,脚下的狼山也抖了起来。他浑身颤抖着,不知道怎么拿着枪,跑出山寨,趴进了战壕。只听山上山下的枪声,比过年的炮仗要响几十倍,鬼子的炮弹爆炸的声音,震得地要翻过来似的,只见炮弹落地炸开熊熊燃烧,像天上扔下的一把把大火。土匪们个个瞪着狼样的眼睛,拼命向山下开枪。粉条瞪着惊恐的大眼,做梦一样看着眼前这场人和人的战争。不知为什么,他不再颤抖了,全身却僵硬了。他趴在战壕里,想动动不了,想拿枪,手却不听使唤。他真想打一枪,打死一个鬼子,替奶奶报仇。他像个石头人似的,趴在那里瞪着眼,看着小鬼子往山上攻,有的戴着俩门帘的帽子,有的戴着钢盔,都端着枪;看山上的土匪,在山坡顶上一亩地长的战壕里,向鬼子开枪,有汉阳造有大盖枪有歪把子机枪,双方的枪弹,在空中织成了火网,火网中一会鬼子倒下了,一会土匪不动了。人间的一场生死搏斗就在眼前,粉条感觉就像看一场活戏,舞台上的打仗都是比划比划,刀枪剑戟那是演戏,不会见到真血真死。真枪真刀的打仗,这戏可不好看。眼看着人在枪弹中倒下死去,不管土匪还是鬼子,都使他尝到了揪心揪肺揪肝的滋味。土匪们打得很顽强,鬼子攻了几次打不上来。不知什么时候,鬼子的炮火猛烈起来,轰轰的爆炸声响遍整个山头,熊熊的烈火燃烧了每一块地。粉条感觉这狼山山像一个巨大的热锅,在天崩地裂的炮火中剧烈地摇晃,自己就是一根细小的粉条,被任意抛起来摔下去,在最后一次猛烈的炮火震动中昏死过去。

四

粉条朦朦胧胧看着山坡上不远不近的五六棵树。定睛看着那个像妈祷告的树桩,妈几乎每天晚上在厢屋里祷告,就是这个样子。粉条眼里淌出了泪。妈爹爷爷,还有哥哥嫂子侄子叔叔们,都在哪?峨山虽说大,能藏住身吗?妈妈还每天晚上祷告吗?记得妈祷告的话多是:“主阿,救我。我的主!我的上帝!阿们!”眼下这世界,正应了妈的祷告。妈多年前就这样祷告,好像早知道这世界要起战争,百姓要遭灾难。

粉条记得五年前,他跟妈到青岛去了一趟,去看大姨。大姨夫做烧鸡有名,大姨全家就在中山路的劈柴院里卖烧鸡,每天都有人排队来买。据说有钱人要吃姨父的烧鸡,都得头天预订。

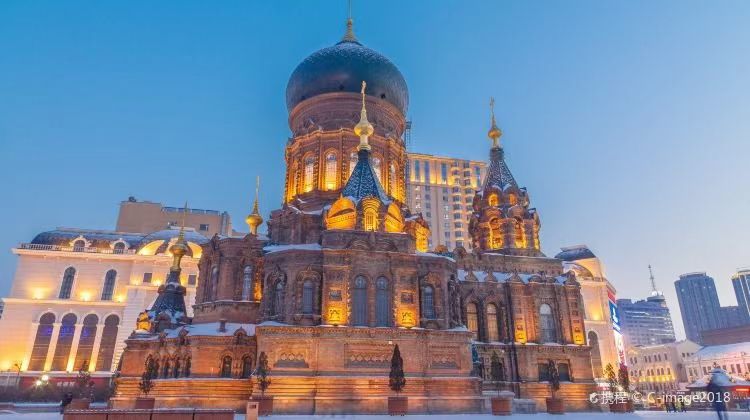

大姨跟妈说要到教堂过礼拜,就带着粉条去了,到了一个叫江苏路的地方。那座教堂建在一个小山包上,是他在青岛看到的最高的大楼,雄伟高大像老家峨山那半劈闪耀阳光的山崖。教堂是用石头建的,墙上涂着鲜亮的黄色,屋顶上盖着像舌头样的红瓦,碧绿色的钟楼里面有个大铜钟按时候响。大姨说,这堂内的大厅又高又宽能装上千人,屋顶吊着那大灯照像个小太阳,照得满厅通亮亮。大姨说那彩色玻璃上的画说的主耶稣是神的故事。粉条听着教堂悠扬奇妙的钟声,像是从天上传下来的,是他生来听到的最好的声音。他看到一些人淌淌地来到教堂,每人都是慈眉善眼的安安静静的。听大姨说,不论当官的、富的、穷的、老的和少的,在礼拜这一天,在神的面前都是真诚和祥和的脸模。粉条听着大厅里满满的人在念诵着经文,都是很虔诚的样子,很多人还流了眼泪,大姨和妈也流了眼泪。他感到很新奇,虽然想不明白为什么,可是无形之中,他感觉心里受到了一种冲撞,柔软的心底涌起一些温暖。

后来,妈回到家就开始信主了。发小她跟郎中姥爷学会了读《三字经》,到青岛她跟大姨学会了祷告。每天忙完了全家的饭喂完了猪和鸡,到了晚上临睡前,妈都要到厢屋点着油灯对着墙上的小十字架祷告,那个小十字架是爹用木头做的。可是,妈祷告让主来救我是什么意思?粉条一直想不明白。但是知道一点,妈口中的主和上帝就是神,是洋人的神。粉条从小所看到的是中国的一些神,村头土地庙里的土地神,离村五里地龙潭寺里的观音菩萨、弥勒佛、如来佛,看到很多人去烧香磕头献钱献物,求神仙们保佑平安赐财赐福赐小孩。

听大姨跟妈说,上帝是天地间最高的神,是真能救天下人的。粉条家开着粉坊日子过得不错,平平安安没发生什么难事。妈是村里有名的善人,对待做粉条和种地的伙计可好了,舍得给他们饭吃,猪肉炖粉条、白菜炖豆腐、地瓜饼子馒头管饱,逢年过节还有酒,还发红包。上门要饭的,妈都是好菜好饭打发。村里的穷人生了病没钱治,妈就叫他到三里外的幸村找姥爷看病,不用花钱。姥爷也是个乐善好施的善人。妈一直行好,她说是为子孙后代积福,这信主是好事,主可保佑咱全家平安。那主能救天下的人吗?天下可是很大很大的,主到底有多大的能耐。粉条有时候就想想,但始终也没想明白。

五

粉条迷蒙着眼,望着那棵树桩,像妈在祷告的树桩,心里冒出一句话,现在谁来救我呢?他眼前的世界一片月光,一片死寂。一阵阵山风刮来,吹淡了炮火留下的硝烟味,空气渐渐清爽了。粉条发现自己全身被炸弹炸起来的土埋住了,他试着动了动身体,动了动腿,动了动腰,动了动胳膊,还是到处痛,痛得不能动,不知道哪块地方,是断了还是破了,是流血了,还是淌出肠子了。在山上这七天,土匪经常说打仗的事,说死了伤了的事。他才知道,土匪们活得也不易,真是把脑袋别在裤腰上,枪林弹雨里刨食吃,跟官府保安队打,跟财主恶霸的卫队打,跟别的山头土匪打,鬼子来了又跟鬼子打,说伤就伤,说死就死,早见惯了那些血糊淋漓的场面。听着听着,粉条的心渐渐不再颤抖了。就想,自己这不也是土匪了?不定那天,自己也要杀人,不想杀也要杀,不敢杀也要杀,也要眼看着血糊淋漓,到时候自己还要晕,甚至晕到地上。就想起爷爷常说的话,人一辈子,摊上什么事都是命。

粉条想从掩埋自己的土里爬出来,可是爬不出来。身上的痛疼使他渐渐清醒,这痛让他有了求生的感觉。嘴里干得像冒烟,他渴望喝水。打仗前,磙子给了他一个水壶,说别忘了,在阵地上没有水喝,也是个死。可是,战斗打响后,粉条只顾往外跑,就把水壶忘了。他想,上哪里找水喝?动都动不了,只能等死。

想到死,粉条看着山坡上那些七零八落的尸体,里面有土匪的,也有鬼子的。他感觉像在做梦。一眨眼的功夫,山上的土匪全死了,有二三百人。鬼子死了多少,不知道。为什么自己活下来了?不知道。粉条以前看过的死人,都是村子里的。三叔死的时候,他看过。三叔去郭城买回一头骡子,到家一看是个睁眼瞎,让爷爷给训了一顿,想不开,就到峨山的树林里上吊死了。粉条哭得很伤心,三叔亲他,常给他烧毛栗子吃。看三叔躺在棺材的模样,也不觉多么可怕,跟睡觉一样。再一个是看到自家老奶奶的死。一百零三岁的老奶奶死了,全村千把号人都去了,穿孝的打幡的,纸马、纸骄、纸箱、纸元宝一堆,还有吹喇叭的,乌压压的人上了峨山坟茔地。出完了殡全村人还吃饭喝酒,大街上摆了一溜桌子。那棺材里的老奶奶,穿得里外崭新,跟过年似的,脸上还有些喜盈盈的。粉条问妈,妈说她上天堂去了,她高兴。好人死了上天堂,坏人死了下地狱。

六

粉条瞅着对脸的小鬼子,澄明的月光洒在他的脸上,闪烁着柔和的辉光,他的表情安详,像在睡觉,想不出他在打仗是什么模样。他脸上没有一点痛苦的表情,他的脸上光光滑滑的,嘴上连根毛都没长。他以前是做什么的?下地还是做生意?还是在城里干工?他家里有多少人?为什么老远到中国来打仗?他不想他妈?他妈不想他吗?他脖子上挂那个像铜钱的东西,想是他妈给他的护身符吧?他妈知道他要死在中国狼山这地场?谁来埋他的尸首?他很年轻,俺也很年轻。他死了,俺离死也不远了。

粉条的心酸了起来,眼里涌上了泪水,透过泪水,他看着满天满地的月光,就像村前的河水闪动,他下意识地想抬手擦眼泪,可是胳膊被土埋住了,他试探着动动右胳膊,能动,就慢慢使着劲,最后把胳膊抽了出来。他心里有点高兴了,就继续动左胳膊,也抽出来了。他更高兴了,感觉自己像生出翅膀的小鸟。渴望生命的力量,使他挣扎起来,就用两只手扒身旁的土,尽管他使出了全身的气力,感觉就像痒痒挠在挠土。他没有气馁,有口气,就得扒。扒着扒着,突然感觉到一件硬东西,再扒扒,扒出半截枪管。枪!他惊喜了,身上就充上一股劲,赶紧快扒快扒,直到扒出那根枪,累得他浑身瘫软。这是一支大盖枪。磙子说,鬼子造的,这种枪只要能看到人影,就能打死。他喘着粗气,把枪顺道眼前,两手把枪端起来,拉开枪栓顶上子弹,把视野挪开对脸的小鬼子头,向远处山地边缘瞄准。他奇怪这回自己的手和胳膊不抖了,自己像个练出来的土匪。在寂静的战场上,没有敌人目标可瞄,他就用枪瞄着远处的一个土包。

瞄着瞄着,在澄明如水的月色下,从土包后面,闪出两团莹莹的绿光,好像忽明忽暗的磷火从土包上冒出来,粉条惊异地看到了那两团令人恐惧的绿光。是狼!他认得这绿光。在村前的峨山上,有一回他和爹赶集回家晚了,就在山道上看见过这绿光,那绿光闪动在不远的山岗上。爹说,那是狼,不怕有我,你不惹它,它不会伤人。当时,粉条还小,吓得心直扑通。果然,那狼一直站在那里没动。粉条和爹也赶紧往家跑。粉条知道,这狼山的狼是有名的,方圆几百里都知道,都说狼山上有几十上百只白狼,成群结队在狼山里生活,虽然让人恐惧,但很少听说白狼吃过人和牲畜。可有一件事,是家家知道的。听说,多年前,山下有个姓钱的猎人打死了一只母白狼,那母狼肚子里还有小狼,把狼们惹火了,一只狼王半夜里率领十几只狼,把住在村头的猎人家团团围住。猎人全家吓坏了,就把院门屋门窗户死死地堵上,钱猎人就站到屋顶上大声呼救。这事惊动了全村,村里的十几个猎人都端着枪跑出来又把狼群围住了。狼们发觉了人的行动,都回过头来盯着这些猎人,也不跑。猎人们也不敢轻易开枪。村里的族长看到这阵势,就对大伙说,白狼咱惹不起,这回来了十几只打了,下回可能来几十只。大伙问,那咋办?族长说,讲和。再说,是老钱伤狼在先。大伙问,你说个道道。族长说,个人回家,拿只羊来,杀了,送给狼,看看行不行。于是,猎人们各自回家杀了一只羊,送到狼和人之间的地场。族长又说,都回去,逼着墙根看看。狼们看着那一堆死羊,也闻到了血腥气,但还是不走。族长又说,都回家吧,明天看看再说。到了第二天早晨,大家跑到村头一看,钱猎户门口的狼群不见了,那堆死羊也不见了。

七

粉条发现,那是一只饥饿的狼,月光映照它的肚子像两片风干的粉皮贴在一起。那狼低着头用嘴拱一团东西,那团东西好像是一个死尸,不知道是土匪还是鬼子的死尸。爷爷说过,人死为大,入土为安。粉条心里不是滋味,不管是土匪是鬼子,人都死了,再让狼给啃了,这人死得就太惨了。他不自觉地用枪瞄准了狼,左手端着枪的中部,右手的瞄准,瞄准,把那只狼框到标尺框里,一准把它打死。昨天早上打仗的时候,他被天崩地裂的战场震懵了,后来又震昏了。他一枪也没打,战斗就结束了。这对他来说好像是一种耻辱,好像对不起那些土匪。这回,一定要把枪打出去,为了死去的人,不管是土匪是鬼子,死人让他们安安省省的死吧。瞄着瞄着,粉条的手又开始微微地抖起来。因为紧张,因为干渴,因为饥饿的缘故。

粉条感到浑身软弱无力,托着枪的双手软的像湿粉条,手指软的像细粉丝,哪有板枪机的力气。他感觉自己真是个熊种,什么不是,有枪都杀不了狼。就是狼到了眼前,也只能看着它把自己吃了。他又瞅瞅对脸的小鬼子,心里自语地说,伙计,一会咱俩就进了狼肚子了。

好像那狼在那团尸体上撕咬起来。粉条软弱无力感到狠歹歹的悲伤,他只能瞅着自己的悲伤,像是村前那条发洪水的河,在满地澄明的月光里汹涌地流淌。

他又瞅到了那棵树桩,像妈祷告的树桩。蓦然,他的眼泪奔泻而出,泪水里,他好像看到妈在澄明的月光里跪着祷告,主阿,救我,主阿,救我!突然,枪响了,子弹射了出去,那只狼嗷的叫了一声,倒下了。粉条一惊,刚才不知哪来的一股劲,让他不自觉地板动了枪机。他用手抹了一把泪,瞪大眼细看,不远处的那只狼就是倒下了,倒下了。看着那只倒地的狼,他没有感到一丝安慰,他觉那狼也很可怜,它是饿狠了,才跑来吃死尸的。他把眼睛闭上了,好像刚才是一场恶梦,滋味很苦的恶梦。他想睡觉,想做一个另外的梦。突然,天地间响起一声森人的吼叫声,那浑厚的叫声满含着痛苦、凄厉、悲愤,有长有短,声声如刺如锥,扎得粉条打了一个寒颤。他睁开眼一看,那只狼双腿跪在地上,仰着头似乎在用全身的力量在吼叫。粉条熟悉这种叫声,峨山上时常也有这种叫声。爹说,这叫狼噑,是狼王在呼叫它的伙伴。

粉条想,一回就会跑来几只狼十几只狼或者更多的狼。打仗打得惊跑了狼山里的狼,惊的它们不得安生不得吃食,它们都饿瘪了肚子,它们跑来吃死尸,没有办法。

粉条闭上眼,不想再睁开。那狼王,还在继续叫着,不知道它能坚持多久。那一枪没把它打死,是打伤了。它满含痛苦、凄厉、悲愤的叫声,如涕如诉。他似乎听到了,狼群踏着山坡奔跑的的声音;他似乎看到那一只狼亮着绿莹莹的眼睛,竖起了身上的毛,腾跃过来,用锋利的牙齿一口咬断了他的喉咙,接着,一群狼扑上来,用锋利的牙齿,撕开他的胸膛他的肚子咬嚼的腿他的胳膊。他血糊淋漓,成了一个血人,他葬身在狼肚子里了。

粉条闭着眼在等待。他的左手还端着枪,右手的食指还紧紧扣在枪机上。他知道这枪里能装五发子弹,不知道打仗时,谁用它打了几发,刚才打出去一发,不知道还剩下几发。

透过眼皮,他感到满天满地澄明的月光,像白亮温和的水浸泡着自己的全身。

宇公更多作品

世说文丛总索引

评论