《吕氏春秋·孟秋纪》:“其帝少皞……其数九。”

“太皞”即太昊、帝喾、帝俊、伏羲氏、帝辛等等族号的拥有人。高诱注:其以“木德”“王天下号,死祀于东方。”在这里我要说明一下,有些古文献上往往不知道伏羲女娲是合体神灵,是彼此不可分离的神灵。他俩可以统称为“帝”(即阳帝、阴帝)。甚至连帝俊、大昊等名称,都是伏羲女娲的共称。

“少皞”即少昊,是大汶口文化所继承的北辛文化之领袖。北辛文化乃处于母系社会阶段。高诱注:少昊“为西方金德之帝”。其领导的民族集团在大汶口文化产生之前衰落了,《国语·楚语下》记载,颛顼氏继承了少昊氏的领导权,任命伏羲女娲氏司天司地。“司天”,管理着和神灵、上天交通的权利,“司地”管理大地上人间的种种之职责。其实这两种职责不太好区分,所以在大量的商代以前图像中,他们俩人往往被画成同体一身像。这一点必须说明:以往大家只看到汉代伏羲女娲人身蛇尾交合图形,妄自结论:伏羲女娲图像只见到汉代的。这些哥们哪知道,商代几乎所有的伏羲女娲图像都是俩人合体的?

文献上说,少昊氏称为“金天氏”是从黄帝氏开始的。这个说法值得怀疑。因为黄帝氏进入黄河中下游地区进行了与炎帝的争帝战,不仅杀死了少昊氏的精英,而且少昊氏说不定还没有“金天氏”这个称呼呢。汉代刘诱说“金天氏”的“其数九”,指的是筮法,也就是《易经》的“筮卦法”。

这个“少皞”一定是周人冒充的自己的祖先。

今本《周易》阳爻称九,阴爻称六,而且在卦辞也用九和六解说吉凶祸福如:

《坤》卦辞:“西南得朋,东北丧朋。”

《解》卦卦辞:“利西南。”

《蹇》卦卦辞:“利西南,不利东北。”

这说明《周易》给《易经》做了手术——原来商朝用的《易经》可能不分卦辞和爻辞,周人为了适用于自己的政治主张,把原来的“不分卦辞和爻辞”的状态搅浑,“恶意篡改”、妄加了“九”或“六”的爻题,以达到属爻分辞的结果。正因为“属爻分辞”的手术,才有了如此的混乱:

如《周易·坤》卦辞:“西南得朋,东北丧朋。”按伏羲卦的意思是按西南方位的“巽”卦布散会“得朋(钱)”,按东北方位的“震”卦布散会“丧朋(钱)”。因为伏羲八卦西南之位是商业、生养之位,能遵循“巽”的原则,会商业获利,耕牧获利,赚得盆满钵满(朋,甲骨文象形一串一串的钱贝)。因为“东北”之位为震位,甲骨文之“震”作“䟴”,意思是指国家军队不安,是战争的状态,而战争动荡中就会丧失钱财。然而文王八卦方位“震”在东方之位,“坤”在西南之位,这就和伏羲八卦方位“东北、震”“西南、巽”卦位标示的意义大相径庭——这足以证明“九”作为阳爻爻题,是文王八卦方位“属爻分辞”的篡改——“属爻分辞”,就是把原来不分卦辞、爻辞的词句,安六个数字分属于“九(阳)”“六(阴)”之爻题之下(关于我发现的周人“属爻分辞”使《易经》变《周易》之说,详见拙作《易经今注今译·易经里的秘密·前言》台北市兰台出版社2020·09版)。

如伏羲八卦:《解》卦辞:“利西南。”按白话文翻译就是:商业获利,耕牧获利,赚得盆满钵满。文王八卦方位西南是“坤”卦,卦辞却成了“元亨,利牝马之贞。君子有攸往,先迷后得主。……”几乎与伏羲卦“利西南”风马牛不相及!

如伏羲八卦:《蹇》卦辞:“利西南,不利东北。”“蹇”是个经商卦,“利西南”直说就是利于经商发财,“不利东北”就是经商发财不利于遇到战争动乱。但按文王八卦方位说是利《坤》,不利《艮》。简直是乱了套!

由是可见,“数以九为纪”,不是少昊氏的作为,是周人的撰作。周人为了使自己夺得政权合法化,自称自己是黄帝、夏后氏之后,也不妨吹吹牛皮,说自己和大昊氏同出于少昊氏。因为少昊氏创造了太阳测影计时法,懂得了太阳活动的规律,能预知往后日子的农时节气——在那个时代能预知往后日子的农时节气,不啻于今天马斯克回收航天器,所以不仅吹自己是少昊氏之后,甚至吹自己的祖先黄帝生了少昊,都是一种政治宣传。

其实《吕氏春秋·孟春纪》:“其帝太皞……其数八。”倒是伏羲女娲民族集团之一种稍微靠谱的自炫。

可能是少昊氏或大昊氏发明了干支计时法。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,十天一旬的计时法。这十个天干就是这十天轮值太阳的日名。

帝辛伏羲氏的名号“辛”,是十天轮值太阳排序排之序第八位。也许此中还有什么微言大义,我暂时不知。

但我可以肯定,帝辛的“辛”可能象形动物的角。

图1-1·甲骨文:辛,一期《前》4·124·1(左)

图1-2·甲骨文:龙,一期《乙》5409(中)

图1-3·甲骨文:凤,一期《续》4·22·7(右)

《易经·说卦传·第五章》:“帝出乎震,齐乎巽……。”按:“帝出乎震,齐乎巽”就是老天爷帝辛起自东北方,时间是十一月冬至,盛阴至阳,春气开动;时间至夏至,阴帝女娲帝辛启动时,万物长齐,已是盛阳转阴,秋气开动。自震至乾为阳;自巽至坤为阴。阳顺到头转而为逆,阴逆到了头又复阳,周而复始,永远如此周转。所谓《周易》以前的易书,都是这样的自冬至到夏至,从夏至再到冬至。

然而到了《周易》流行,事情就不再这样:当我叙述到这里时忽有一种不寒而栗的感觉——在文王八卦方位的西南方位变伏羲八卦方位的《巽》为《坤》,其卦辞为“西南得朋,东北丧朋”,这陡然让人感到了一种细致精密的阴谋俯伏在旁。其实《说卦传·第五章》的东北、西南的方位,原本说的是节气的节点,和节气的节点所占卦位的意义,而周人篡改的“西南得朋,东北丧朋”不再是《周易》(文王)卦位的意思。倒真是有“郢书燕说”的意味!可惜维特根斯坦没有这种例子作为思考基础,否则不知道又有什么样的高论传世。

话归本题。为什么我把《说卦传•第五章》的“帝”翻译成老天爷即天老奶奶帝辛呢?这是是因为“帝出乎震,齐乎巽”是一种物候历法之下的产物。

我认为伏羲八卦方位产生自一年365天地球围绕太阳公转,是史前认识之产物,八卦的八个方位,是对太阳八个节点标志的占用。

上引“帝出乎震,齐乎巽”,不就是冬至到夏至的阴阳旋转图?不就是地球围着太阳公转的最简单的说明?古代的学者说,这就是“连山易”的阴阳布散图——如果夏朝使用的是炎帝烈山氏的易书,那么这不意味着伏羲女娲为代表时代,其炎帝早在夏朝之前就承袭了伏羲氏八卦方位布散用事了吗?

我们知道,少昊氏时代已经有了“分、至、启、闭”的发现(见《左传·昭公十七年》),这个“帝出乎震,齐乎巽”的文献,至少证明早已有物候历法的经验先在。

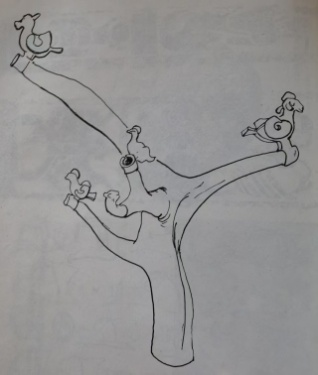

我在归纳了商周战国秦汉的太阳树的用途时,忽有顿悟:“太阳树”的发明,一定就该是帝辛物候历法的入手点。

然而太阳树一定要有花谢叶落的标准,例如桃树可选,可是据物候学家竺可桢先生说,山桃开花仅山头山下就有近一个月的差别。桃花不是物候有计量性标准的植物。那么是物候历法的标准不是麋鹿呢?

《史记天官书·索隐》引李巡说:“言万物承阳起,故曰摄提格(古代记时光的名词),‘格’,起也。” 麋鹿之雄鹿脱角生鹿茸的时间是受太阳影响的,上文提及的“帝辛”之“辛”安置在甲骨文“龙”“凤”两个中华民族之图腾的头上,分明是在提醒:角!龙凤是伏羲女娲的共有图腾,“龙中有凤、凤中有龙”的龙凤造型准则,正是他们彼此不分的证明;“角”是他们物候历法的把手。

是的,帝辛亦即伏羲氏之“帝出乎震,齐乎巽”,其八卦起始自十一月,正是雄鹿脱角的物候之特征。

古籍《月令七十二候集解》,能看到其中关于冬至的描述。12月22日,冬至到来。作为中国二十四节气的一个重要节点,这是地球赤道以北地区白昼最短、黑夜最长的一天。同时,冬至也是古代的四时八节之一,冬季被视为大节日,民间流传着“冬至大如年”的谚语,意指在中国遥远的古代,一年只分春秋两季,冬至即是春,夏至就是秋。“冬至阳生春又来”。所以“冬至大如年”的谚语,大大的有来头。

《说文》:麋鹿“冬至解其角”。在中国文化中,麋鹿被认为是一种灵兽。我怀疑周人的麒麟崇拜,其麒麟的本兽就是麋鹿。冬至“阴极而阳始至”,郝懿行《尔雅义疏》:古代十一月名“辜月”“辜月”“古者,古也,十一月阳生,欲革故去新也。”“革故去新”,正是麋鹿脱去旧角,再生新茸。

说到麋鹿脱角孶茸,不由让人想到了鹿石。一般认为鹿石是图腾柱、始祖祭祀柱、神人拴马桩,还有认为它是男根的。一般鹿石图案是鸟喙与鹿异质同构的形状,它们头朝上,向圆圈(太阳)作飞翔状。其具有图案化鹿形象的,据专家讲是青铜时代晚期的遗存。我们且把外国专家的论述置之一旁。我们赵宝沟文化(公元前5350年-公元前4420年)出土的鹿和飞鸟值得研究,但今天且不论。只论鸟和鹿异质同构的形象,就是青铜时代晚期遗存之鹿石的造型基础——鸟大概是候鸟,鹿的代表应该是麋鹿。《史记·历书》:“焉逢,岁阳也。”“焉”,指一种候鸟,候鸟逢到了麋鹿脱角,正是物候历法里的春天到了之候。鹿石之中青铜时代晚期的遗存,是黄帝氏子孙沦落为匈奴族一支人的建造的见证。这支人是夏朝的遗族。夏朝使用了伏羲女娲民族集团的人掌管气象,其崇拜鸟之候鸟和麋鹿脱角的物候历法,被夏后氏沦落为匈奴族的军事窜乱分子继续沿袭着。这样说鹿石的最大的功能就是匈奴族的标志时间的测日影之表。匈奴族立鹿石,也是它们念念不忘中原江山、文明的哀歌。

如果我的上面叙述可以认准,那么今三星堆遗址出土的太阳树的创作之初,一定与麋鹿脱角之于帝辛计算节气冬至有关。“帝出乎震,齐乎巽”,应该说就是太阳八方之位的东北方、西南方(冬至节点、夏至节点)。

我可不是口说无凭。我的证据虽然没有经官办学术界的大咖直接指出,但汉代艺术家的图像文献已经妥妥地证实过了:

以麋鹿脱角孶茸之物候历法之记忆

画上描绘的是后羿射太阳、射月亮的内容。

我们知道后羿妻氏嫦娥,又叫常仪等等。嫦娥、常仪等都是女娲的变称——既然伏羲女娲是兄妹兼夫妻,嫦娥、常仪是女娲之别名,那么后羿应是伏羲、女娲氏族集团的一代领袖。后羿既有“夷羿”之名,可见他的名字,被非东方民族的文人给卑化了(《礼记·王制》:“东方曰夷,被发文身”这“夷”(外国鬼子),应该是周人的卑化)。似乎曾政变黄帝氏后裔之夏朝的后羿,已经不配代表伏羲氏了。

画像石的作者分明还没有忘记“射日射月”这一段史前的传说,所以刻画了两个后羿,以暗示他分别在射太阳树、月亮树。我说伏羲女娲是传说中的同体神灵,是不能和女娲分开的帝辛,所以它们在这里化身龙图腾中的一头双身龙(伏羲女娲都是龙图腾崇拜,故而这里作一头双身龙),“帝出乎震,齐乎巽”,两个后羿拉弓射天象征大昊氏族集团发明或发扬了物候历法,故而一头双身头上龙树似的角,特指物候历法之鹿角。神话传说他俩生了十个太阳、十二个月亮,显然是在肯定他们以麋鹿脱角孶茸为太阳行走标志的智慧。继而又有了伏羲女娲又生了太阳树,以为太阳鸟、月亮鸟栖息树的传说。于是伏羲八卦的创始人在“帝……齐乎巽”的地方设置了夏至——

若看官不信,那就看甲骨文“巽”字吧:巽字上部的两个“巳”象形两条龙蛇(人首龙蛇身),会意二人是合体神;巽字下部的“共”字象形两只手,会意二人是众手拥戴的神。看官,这不是说明他们以太阳行走的八个方位之西南方,设置了八卦的“巽”吗?看官看官,不要以为我人微言轻而拿我的话“豆包不当干粮”,我说得正不正确你仔细品品“帝出乎震,齐乎巽”这句话,“帝”就是帝辛(阳帝伏羲,阴帝女娲)、“巽”也是帝辛(包括阳帝、阴帝)。

图2-2是山东滕县博物馆收藏的鹿角和太阳鸟:

太阳鸟共五只,一只去巡天去了。这物件是春秋时期薛国的图腾神物。

当时《周易》已经流行,按《周易·彖传》解释:“大明(太阳)始终,六位时成,时乘六龙以御天。”说太阳鸟共六只,称之为“六龙”。为什么太阳鸟在这里称为“龙”呢?因为太阳鸟又叫“龙鸟”,龙鸟(凤)共为一体,所以薛国国君就以鸟代龙。

可以肯定地说:太阳树转化自麋鹿角,这物候历法已经公认!这张图就见中华民族文化博大精深之处:当文字文献阙如之时,图像文献站出来佐证! 图书图书,“书”上面记的是文字文献,“图”上画的是图像文献。信乎?

图2-3山东曲阜孔庙收藏的微山湖出土的汉代画像石。

画面内容是一头双身龙头顶着一只建鼓。

汉代画像砖、石上,有以鼓象征雷的,也有以鼓象征春天的,还有以鼓象征阳气的。

既然建鼓由一头双身龙顶着,且建鼓的羽葆上面画有太阳鸟盘桓,那么它就象征着春——这里以冬至算一年的春天、以夏至算一年的秋天;一头双身龙指“帝(阳帝、阴帝)”,建鼓和鸟,象征着春气,雷是“震”的卦象名。显然这张图就是“帝出乎震”的说明图。

这又可以证明伏羲八卦方位的设计,就是根据了地球公转围绕太阳按八个方位布散用事的。

本文要说的是:1,易卦之“八”是大昊氏民族集团的特设;易卦之“九”可能是周人的发展;2,太阳树是鹿角的异质同构,因为物候历法是以麋鹿脱角孶茸为起始的;3,三星堆遗址出土的太阳树,其创造它的本意是让太阳鸟月亮鸟有栖息的地方;4,“帝出乎震,齐乎巽”,是太阳八方之位的东北方、西南方(冬至节点、夏至节点);5,伏羲八卦曾是源于太阳运行的方位纪录。

临了说一个掌故:当年连乾隆皇帝也不知道麋鹿是“四不像”。他读《礼记·月令·仲冬之月》道:“芸始生,荔挺出,蚯蚓结,麋角解,水泉动。”忽然悟通先秦时期人们就观察到了麋鹿解角的现象,以见物候历法之博大精深,就写了一首诗,刻在了麋鹿脱落的角上。听说这只刻了乾隆爷诗的鹿角很值钱。

王晓强更多作品

世说文丛总索引

评论