——维克多·弗兰克尔

俗话说“好死不如赖活着”,看似苟且,其实不然。活着是生命的全部意义所在!小到一个个体的人,大到整个人类,只要在这个世界上好好活着,历史就不会终结于某一刻,这就是意义和希望!

今天重读维克多·弗兰克尔的名著《活出生命的意义》,更坚信一点:活着并且要活好,新鲜事物层出不穷,社会进步永不停歇!天国也好,轮回也罢,那是另一层面的意义,与尘世无关。

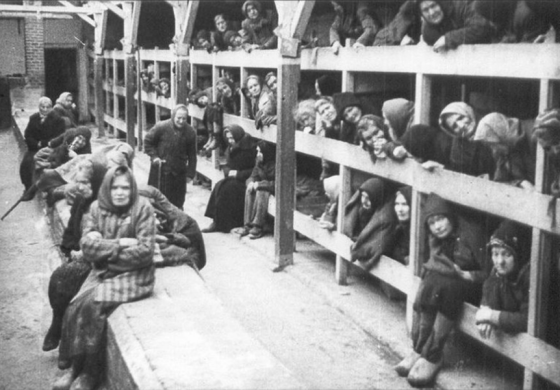

维克多·弗兰克尔(Viktor Emil Frankl,1905—1997)是一位奥地利神经学家、精神病学家,维也纳第三代心理治疗学派——意义治疗与存在主义分析(Existential Psychoanalysis)的创办人。他出生于奥地利维也纳一个贫穷的犹太家庭,是犹太人大屠杀幸存者。1939年他获得美国护照与签证,但为了照顾年迈的父母,最后决定和未婚妻缇莉(Tilly Grosser)一起留在维也纳,1942年,弗兰克与未婚妻举行了婚礼。同年9月,他和家人包括他的新婚妻子一起被纳粹逮捕,关押在捷克波希米亚地区北部的特莱西恩施塔特(Theresienstadt)纳粹集中营,他的父亲不久就因为饥饿死于波希米亚。1944年和妻子一同被送往波兰奥斯维辛集中营,不久其母亲也被送至此并死于该地毒气室。后又辗转至德国考弗灵(Kaufering)集中营、图克海姆(Türkheim)集中营。他的母亲和兄弟在1944年被纳粹残酷地杀害。而他朝思暮想的妻子则于纳粹投降前死于德国伯根—拜尔森(Bergen-Belsen)集中营。

维克多·弗兰克尔在集中营中度过了3年时间,到1945年4月27日被美国陆军解救。正因为集中营中的悲痛经验,反而使他发展出积极乐观的人生哲学,正如他常引用尼采的一句话:“打不垮我的,将使我更形坚强”,使他后半生能活得健康快乐,并到世界各地演讲推广意义治疗。他获得过世界各地29所大学的荣誉博士学位,曾在209所大学演讲,出版了32本书,已被翻译为32种语言,其《活出意义来》一书共售出900万册。他提出,人只有在超越自身时才能理解自己。人之所以为人是因为能超越自身的局限,使自身的存在充满意义。在《活出意义来》里,他讲了一个他在集中营里的经验:他与一群俘虏被迫跋涉到某地铺铁轨,其中一位俘虏提到不知道他们妻子的命运如何,这让他想到他自己新婚的妻子。那一瞬间他领悟到虽然他不知道他妻子的下落,但是她“存在”在他的心里。他写下:“人类可以经由爱而得到救赎。我了解到一个在这世界上一无所有的人,仍有可能在冥想他所爱的人时尝到幸福的感觉,即使是极短暂的一刹那。”

维克多·弗兰克尔于1997年9月2日因心脏衰竭逝于维也纳,享年92岁。

五年前初读维克多·弗兰克尔的《活出生命的意义》时,我曾在书页边缘潦草写下“意义需要主动寻找”的字样。当奥斯威辛的阴云在纸页间翻滚,这位从毒气室旁走过的精神科医生,用超越生死的力量在我眼前构筑起一座精神圣殿。而今重读,那些被荧光笔划过的句子突然迸发出新的光芒——在疫情后破碎又重建的世界里,在人工智能叩击人类存在价值的当下,“活着”二字本身,正成为最壮丽的史诗。

弗兰克尔或许在寒冬的集中营里,通过同伴眼里看见过星辰,从而领悟到人类精神的不可摧毁的韧性。这种韧性在今天已经有了新的呈现,当“内卷”消磨着都市人的生命力,当“躺平”成为对抗焦虑的盾牌,我们依然能在凌晨四点的便利店看见打工者眼里的微光,在手术室外目睹家属紧攥希望的执着。就像《活着》里的福贵,在时代的巨轮下被碾碎所有珍宝,却始终保持着向前蹒跚的姿态。这种朴素的生存意志,恰是弗兰克尔所说的“人类最后的自由”——在任何境遇中选择自己态度的自由。

《活出生命的意义》一书中揭示出生命的意义在于创造、体验和超越。这三重意义在数字时代焕发新生:程序员敲下改变世界的代码便是创造,年轻人在沉浸式戏剧中触摸百年时空即为体验,临终关怀志愿者在死亡面前播种尊严岂不是超越?这些场景构成现代意义的立体图谱,述说着当下活出的生命意义。当我们谈论“活好”,不是在追求世俗意义的成功,而是通过每个普通人在或顺遂或困顿中的坚持,为整个人类生存的意义添加各自的注解。

在崂山坚硬的巨石缝隙间,顽强生长的树在每一寸土里扎根,躯干拼力向天空伸张,形成恶劣环境与生存欲望交织的对照。生根发芽的树苗恰恰印证了弗兰克尔的理念:知道为何而活的人,能承受任何生存境遇。马斯克将人类定义为“跨行星物种”,科学家在实验室培育着各种新的可能,今天,人类正在用科技重新定义生存的边界。但越是技术狂飙突进的时候,越需要弗兰克尔式的清醒:真正的进步是让每个生命都能在尘世找到属于自己的春天。

手捧这本不大的书,感到它超越了它本身的厚重,书中弗兰克尔留给了我们终极启示:活着本身就是最庄严的创造,每个认真度过的清晨都值得赞美。重读《活出生命的意义》的那些凌晨和深夜,窗外的暗黑里混杂着初春的浓雾,偶尔,有发情的猫叫声透进耳膜,我知道这便是生命的召唤。当我们停止追问终极意义,转而在清晨轻嗅咖啡的香气,在日间操持一日三餐,在夜里仰望永恒星空,此刻,生命自会展现出它最本真的意义——就像长江从未思考过为何东流,却成就了五千里的壮阔。

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论