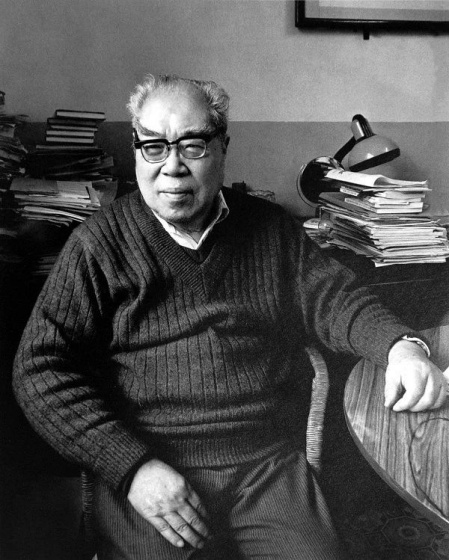

滕维藻先生

哈耶克(F.A. Hayek)的经典著作《通往奴役之路》,公认翻译得较为出色和比较系统的译本是殷海光先生翻译的《到奴役之路》,但也有人说殷海光的翻译是“意到而形不到”,殷先生在翻译的过程中常常加进自己的理解和评论。

其实在1962年,大陆就第一次将《通往奴役之路》翻译成了中文,由滕维藻和朱宗风合译,商务印书馆出版,书名为《通向奴役的道路》,该书还附上了一篇由滕维藻撰写的序言。然而这个译本并非面向公众,而是作为“内部文件”供高层机构和学术界使用,旨在批判“现代资产阶级反动经济理论”。

笔者在阅读这份序言时,能感受到滕维藻先生战战兢兢,如履薄冰的心态,滕维藻是经济学家,但是在那个意识形态至上的时代,不得不用夸张的辞藻对书中的内容进行了全方位的批判。

今天恰好看到一位外国学者,名字叫阿尔贝托·明加迪(Alberto Mingardi),他读到了滕维藻的这篇序言,当然他读的是由马特·戴尔(Matt Dale)翻译的英文文本,这是一件好玩的事情,我仿佛看到学者脸上流露出惊讶与好奇的表情,他说“这是一份非常奇怪的文件”。 我也很好奇作为21世纪的学者如何理解这份序言,以及对于1960年代中国大陆的了解能有几许。

阿尔贝托·明加迪说,《通往奴役之路》于1962年被翻译成中文——这或许并非偶然——当时,土地集体化和“大跃进”的灾难已经显现。这本书原本不打算流传。正如马特·戴尔澄清的那样,“它被认为是一份‘内部文件’,不允许离开高层机构的藏书”。

显然作者了解1962年中国发生了什么。此时的中国正处于“大跃进”失败后的艰难时期。这场大规模的集体化运动导致了严重的经济崩溃和饥荒,迫使领导层开始反思计划经济的弊端。在这一背景下,翻译哈耶克的《通往奴役之路》并非偶然。哈耶克在书中警告,中央计划经济会侵蚀个人自由并最终导致专制主义,这一观点与中国当时的现实形成某种隐秘的呼应。

其实早在1958年滕维藻就翻译了哈耶克的《物价与生产》,他希望翻译《通向奴役的道路》能“再有一本这样充满毒素的书,为学术界阅读和批判现代资产阶级反动经济理论提供参考”。

这种封闭的学术探讨为序言的语气和内容奠定了基础。滕维藻的文字一方面充满意识形态批判,另一方面却在结尾流露出意外的谦逊。这种矛盾使得导言成为一个引人注目的历史文件。

阿尔贝托·明加迪评论说,哈耶克被描述为“资本主义世界一位颇具影响力的资产阶级思想家”,他写作《通往奴役之路》的目的是“压制社会主义对劳动群众日益增长的影响”。因此,《通往奴役之路》被描述为试图抑制二战胜利后西方对苏联体制日益增长的同情。

滕维藻将哈耶克的思想直接与冷战时期的意识形态对立挂钩,暗示其写作动机是为了遏制二战后西方对苏联体制的同情。然而,哈耶克本人曾表示,他写作此书的初衷是警告英国知识分子关于计划经济的危险,而非特意针对普通工人或苏联的宣传机器。

因此阿尔贝托·明加迪不无调侃地说:“《通往奴役之路》及其大受欢迎的《读者文摘》精简版的成功,对哈耶克本人而言大体上是一个惊喜;我非常怀疑他写这本书的目的是让机械师和钢铁工人热切地阅读它(他不是做这种努力的合适人选)。”

阿尔贝托·明加迪进一步说,滕维藻既反感将纳粹和共产主义的“计划”等同起来,又对“某些国有化方案”(即西方社会民主主义者所推行的方案)表示不满,认为这些方案“纯粹是欺骗工人的骗局”。他们认为哈耶克的论点是“捏造的”“已被整个历史发展过程和苏联等社会主义国家实施计划经济的经验完全推翻”(哦,好吧……)。

这种自信的断言在1962年的中国或许言之成理,但从历史眼光来看,“大跃进”的灾难恰恰印证了哈耶克的先见之明。这种一概而论的批判让外国学者感到困惑,因为哈耶克的立场并非单纯的“资本主义捍卫者”,而是对任何侵蚀自由的倾向保持警惕。

序言中还提到哈耶克的“新自由主义观点”,称其“有条件地捍卫自由竞争制度,并试图将自由竞争与政府干预结合起来”。这种描述让这位外国学者费解,因为哈耶克通常被视为自由市场经济的坚定捍卫者,反对政府过多干预。阿尔贝托·明加迪认为这种解读可能混淆了哈耶克与其他经济学家的立场。这种误解进一步凸显了1960年代大陆对哈耶克思想的片面认识。

尽管序言通篇充满批判,但结尾处却出人意料地写道:“我们水平有限,翻译错误在所难免,敬请读者批评指正。”阿尔贝托·明加迪认为这种谦逊的语气与哈耶克的思想形成了意想不到的共鸣。

这种共鸣或许并非有意为之,但它暗示了当时中国知识界内部可能存在某种思想张力。在“大跃进”失败的阴影下,部分学者可能在私下对计划经济的有效性产生疑问,而这种谦逊的结尾或多或少反映了这种复杂心态。尽管表面上批判哈耶克,但部分中国知识分子或许在内心认同自由讨论的价值。

尽管1962年大陆将哈耶克视为“资产阶级反动思想家”,但改革开放后,他的自由市场理论逐渐在中国学术界引起关注。一些学者认为,哈耶克对计划经济弊端的批判和对市场自发秩序的推崇,对中国的经济改革具有启发意义。然而,官方对哈耶克的解读仍保留一定误解与警惕。这种从敌视到部分接纳的转变,使得1962年的这篇序言成为思想史上的一个有趣注脚。

原载 葛陂小记

2025.3.21 19:00

张祚臣更多作品

世说文丛总索引

评论