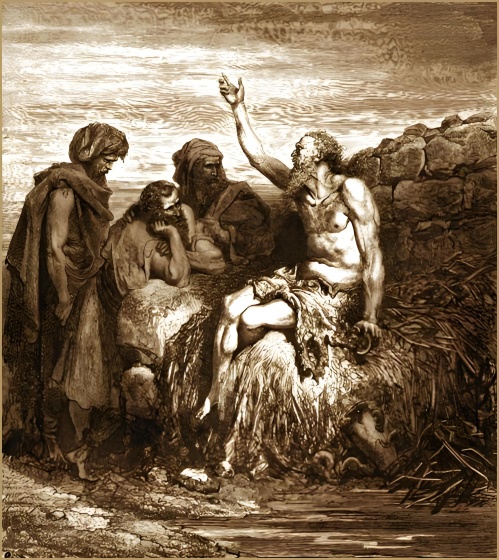

《约伯记》28:12然而,智慧有何处可寻?聪明之处在哪里呢?13智慧的价值无人能知,在活人之地也无处可寻。14深渊说:“不在我内”,沧海说:“不在我中”。15智慧非用黄金可得,也不能平白银为它的价值。16俄斐金和贵重的红玛瑙,并蓝宝石,不足与较量。17黄金和玻璃,不足与比较;精金的器皿,不足与兑换。18珊瑚、水晶都不足论,智慧的价值胜过珍珠。19古实的红璧玺,不足与比较;精金,也不足与较量。20智慧从何处来呢?聪明之处在哪里呢?21是向一切有生命的眼目隐藏,向空中的飞鸟掩蔽。22灭没和死亡说:“我们风闻其名。”23“神明白智慧的道路,晓得智慧的所在。24因他鉴察直到地极,遍观普天之下。25要为风定轻重,又度量诸水。26他为雨露定命令,为雷电定道路。27那时他看见智慧,而且述说;他坚定,并且查究。28他对人说:‘敬畏主就是智慧,远离恶便是聪明。’”

这段经文出自《约伯记》28章,是一首关于智慧之珍贵与奥秘的哲理诗。它以深远的追问和丰富的意象,探讨了智慧的来源与本质。以下是借助DS对其思想脉络的解析:

一、智慧的不可寻觅性(13-22节)

1.空间的否定

活人之地、深渊、沧海(自然界的极限领域)都否认智慧的存在,表明智慧不再受造界的任何角落。

飞鸟(象征自由与超越)也无法触及,暗示智慧超越一切受造物的认知。

2.物质的否定

黄金、宝石、珊瑚等人间至宝(俄斐金、红玛瑙、精金等)皆无法等价交换智慧,强调其无价性。

对比句式(“不足与较量”“不足与兑换”)层层递进,突显智慧的绝对超越。

3.死亡的见证

连灭没与死亡(终极的黑暗与未知)也只能“风闻其名”,表明智慧超越生死界限,是永恒领域的奥秘。

二、智慧的源头在神(23-28节)

1.神的全知视角

唯有神能“鉴察地极”“遍观天下”,因祂是创造者(25-26节提及风雨雷电的定律),智慧的本质与宇宙秩序同源。

“看见”“述说”“坚定”“查究”等动词,表明智慧是神主动启示的真理,而非人被动发现的客体。

2.智慧的人格化显现

神在创造之初已“看见智慧”(参《箴言》8章智慧与神同工的意象),说明智慧是神本性的流露,与祂的旨意合一。

3.人获取智慧的途径

终极答案:“敬畏主就是智慧”(28节)。

“敬畏”(希伯来文יִרְאָה)并非恐惧,而是以神为中心的谦卑与顺服。

“远离恶”是智慧的外显实践,呼应《箴言》“愚妄人憎恶知识,智慧人听从诫命”(1:7)。

三、与前后文的关联

《约伯记》的语境:约伯遭受无端苦难,朋友以传统智慧(“行善得福,作恶遭报”)解释其遭遇,但神最终指出人的智慧有限(3841章)。本章是过渡,批判人自以为的智慧,指向更高的神圣秩序。

与《箴言》的呼应:

“敬畏耶和华是知识的开端”(箴1:7)

“智慧比珍珠更美”(箴8:11)

强调智慧的本质是与神的关系,而非纯粹理性。

四、对现代的启示

1.对物质主义的批判

当今社会以财富、科技为“智慧”标准,但经文指出真正的智慧无法量化或购买。

2.对理性主义的超越

智慧不仅需要知识积累,更需要心灵的转向——承认有限,寻求与创造者的联结。

3.苦难中的出路

约伯的困惑在神揭示智慧源头后得解答:智慧不是解释苦难的公式,而是在信靠中经历神的同在与主权。

结语:

这段经文如同一面镜子,映照出人类对智慧的渴望与局限。它最终将人引向一个抉择:是继续在受造界中徒然搜寻,还是转向智慧的赐予者——那位“为风定轻重”的神?答案清晰而深刻:智慧始于对神圣奥秘的敬畏,成于对真理的践行。

信仰与见证更多作品

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论