母亲的故乡栖霞铁口村,尘封着外祖家的百年沧桑,是一部浸染着血泪的家族史。

2021年春季,福州明爱姐来电话告知:老家传来消息,祖籍铁口村要改建成水库,不久的将来这个老村庄就要淹没在水下了。如果大弟能有机会回去,请代表志远哥、明爱姐及后人们到姥姥墓地上“祭奠”一下。

疫情原因导致出行屡屡延迟,我担心错过时机不能如愿,便在2021年10月27日成行。如今的故乡行如此便捷,从青岛北站乘早上八点多的动车,一个多小时便抵达桃村北站,打出租车二十多分钟即来到铁口村。

一、走进母亲的故乡

远远地望着被薄雾笼罩着的老村庄,古朴幽静,犹如一幅淡泊宁静的乡村画面。路边的茅草在风中摇曳着,空气中弥漫着田园清新的气息。只见村头草地上三三两两的牛羊在悠然吃草,一群鸡鸭在弯曲的小路上来回穿梭寻觅啄食。时而传来的鸡鸣狗吠声让人感受着平淡安逸的乡村生活。

走进村巷,那棵历经沧桑的老槐树像一座史碑耸立在我面前。它苍老遒劲不再茂盛,但依然高大挺拔,一种敬仰之情如潮水般地涌上心坎。啊!终于来到母亲魂牵梦萦的故乡了,我心中默默地叨念着:老妈!魂兮归来吧!儿子与您同归故里了。

举目无亲的我,沿着这个陌生的老村巷踌躇观望着。一栋栋错落有致的老屋和院墙斑驳陆离,犹如饱经风霜的老人静静地伫立着,墙角蔓延着青苔藤蔓,就像一幅幅历史的长卷,苍老而凝重。当我来到一座寺庙前,仰望着粗犷的将相雕塑,便想起儿时听母亲讲述关公老庙那些遥远的故事和趣闻。尽管这个历史悠久的宋朝老村已是颓败苍凉景象,但岁月依旧记载着它兴衰落寞的印迹。

在与老乡攀谈时他们说,铁口村纳入烟台城乡改造的规划,明后年有几个村庄要迁移,陆续完成铲平筑坝工程,建一个大水库供烟台市用水。目前一部分村民已搬出去。当老乡听说我是从青岛来铁口祭外祖的,便热情带路当向导,领我来到村北苑的姥姥家。

二、老屋的感怀与印象

土改复查时姥姥家的土地房屋都被没收了,眼前这个凋敝不堪的老屋是留给姥姥唯一的栖身处。我站在这个浸透着家族血泪的老屋前肃立良久,眼前又浮现出1947年土改时姥姥和母亲那些风雨飘摇的悲惨日子……

我思绪万千仿佛穿越时空,来到母亲和姥姥的身边,眼泪再也禁不住了……

只见老屋门外的墙壁上涂写一个红色“拆”字,一把链锁虚挂在门板的挂鼻上。我摘下挂锁推门进入,十几平米的小院仅有两间朝南的正房,东西厢屋分别为厨房和堆放工具的杂物间。贴着小院南墙砌成V型水泥窄台阶,可以登上两侧的厢屋顶晾晒物品。

姥姥去世后,此房一直由表哥小国(牟维国)住着,现已人去房空。街坊邻居说,老房已经被政府征收了。几年前小国的老伴病故后,他孤身一人失去劳动能力。小国没要新房,领了补偿款就去威海投奔女儿了,现在依靠女儿生活。

小国是大舅牟起平的儿子,时年78岁。年轻时拉石头腿受伤,晚年肥胖,步履蹒跚。小国年轻时因家庭出身的影响,婚姻迟迟未能解决。多亏父亲牟起平四处打探多方撮合,总算在外村也找了个 “门当户对” 的婚配家庭。两家协商兄妹俩换亲,小国娶了对方的女儿,小国的妹妹小卿嫁给了对方儿子,兄妹俩受家庭株连,历经坎坷,一生贫寒。

三、在沉淀记忆的老屋祭别先辈

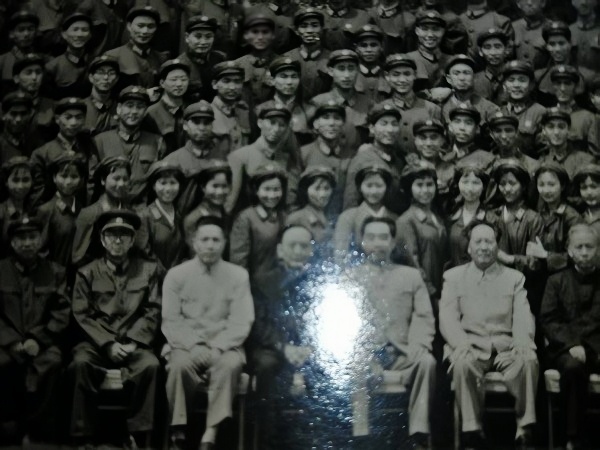

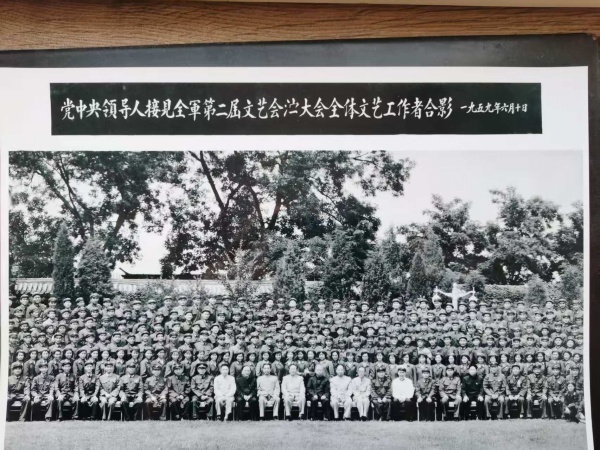

四九年后,起传舅和起家舅从部队回乡探亲时都曾在这个老屋住过。记得1956年夏天,起家舅带着新婚的香婷舅母,从上海途经青岛回铁口村探望姥姥。1959年建国十周年前夕,起传舅赴京参加全军文艺汇演后返乡探望姥姥,回福州时也途经青岛,还赠送我家一张毛主席及国家领导人接见全军文艺工作者的照片。当年照片上的起传舅英俊潇洒,这幅珍贵的老照片至今我们还珍藏着。

如今这个历经磨难又蕴含亲情的老屋就要在城乡规划中消逝了。我感慨万千,怀着虔敬的心情,献上从青岛带来的鲜花,在狭小的院落里举行 “祭奠”仪式,以尽夙愿。我代表着志远哥、明爱姐、弟妹们及后代人追思缅怀,向姥姥姥爷默哀,鞠躬做最后的道别。

四、乡亲们对外祖家印象

如今村民们都不知道外祖家当年遭受的劫难,即使七八十岁的老人也是从老一辈知晓的外祖的遭遇。但乡亲们对姥姥家的评价有口皆碑,都知道他们的儿女早早离家参加革命保家卫国。在抗日战争、解放战争的硝烟战火中,随军打仗一路南下,后陆续入城到福建、上海、山东等地工作。

老人们聊起说:当年铁口村土改复查扩大化,斗地主分田地,把姥爷整死了,是那个历史年代造成的,如同“文革”被冤死的人都是政治牺牲品。铁口村是当年胶东搞土改复查极“左”化的典型,虽然中央纠正了,但冤假错案既成事实。

往事不堪回首。五六十年代是极“左”思潮甚嚣尘上的年代,姥爷的历史冤案,亦成为几十年来株连后代的政治包袱。在1960年的大饥荒年代,明爱姐有幸离开铁口村,南下福州和亲人团聚。从那时她刻苦攻读,用知识改变了自己的命运。如今沧桑巨变,外祖家的悲剧早已湮灭在历史烟云中了。

五、外祖家族最后的守望者

原以为铁口村除了小国再无族亲了。我与北苑巷口一位老人攀谈时才得知,外祖家族还有个后人,是大姥爷的孙子牟维生(即牟起山儿子),热心的老人一个电话把牟维生叫来。

牟维生匆忙赶来见面,相互介绍后便热聊起来。时年76岁的牟维生说:他和福建的明爱姐同岁。铁口村仅有牟维生还在老家,是家族的唯一知情人。我询问姥姥的墓地方位,牟维生与在场的几个老人追忆着说,年代久远没印象了,都异口同声地说那是“文革”期间生产队贯彻 “农业学大寨”活动,开展山地改造“平老坟栽果园”,大张旗鼓地把山坡上大片坟茔全都耙平了,连棺材板子都掘出来了,环山建成了一片果林。当年大队扒老坟地时,村里那么多人都在现场观望沉默,小国也在现场,“黑五类”子女没有敢说话的。九十年代才得知,村里把姥姥墓地作为无主坟耙平了,我很气愤,曾对母亲说:我要找机会到铁口村委追询。但这次去铁口村才搞清了缘由,这是时代的悲剧,已无法追究谁的责任了。

牟维生说,现在面临村庄迁移,山坡果园被扒得乱糟糟的,根本无法确认老坟的区域方位。这些年来,时常有人回乡寻根探祖。老村迁移的消息传出后,离乡背井的铁口村后裔从海内外回乡祭祖的人,日渐增多。

随后维生大哥热情邀请我到他家里坐坐,盛情难却便相随而去。维生大哥的宅屋小院干净利索,老伴是个瘦小的农家老妇,见了我还拘谨羞涩。家中有个小孙子大学刚毕业还在家待业。维生大哥介绍村里的发展变化,也谈起从老家迁徙别离的后代人……言谈中感叹道:咳!老一辈都不在了。他叔叔牟起忍在烟台军队干休所去世后,也将墓穴落到北山坡上和他父亲牟起山葬在一起……

因为返程票已订,预约送站的司机按点赶到村口,不能多聊了。我谢绝了维生大哥的热情挽留,喝杯茶便起身告辞。朴实的维生大哥要我带箱苹果,我解释道:一路还要倒几次车实在不便,谢谢哥嫂一片心意。大嫂硬把塑料袋装了几斤苹果,叮嘱我带着路上吃。看着像涂了胭脂的娃娃脸一样鲜红苹果,让我感受到族亲的热情和质朴。

维生大哥的小孙子开着机动小货车把我送到村头。当出租车载着我缓缓离开时,我深情地回望着渐行渐远的铁口村,一种别离的伤感又涌上心头,我心中默念着:别了,母亲的故乡!别了,外祖父母!愿先辈们在天国安息!

2021年10月27日初稿

2024年3月18日定稿

后记:祭祖次年的2022年秋,志远哥孙立遥病逝(享年85岁)

文友牟赛高(禾木)老师留言:

看了潘虎老师的《铁口祭祖行记》才知道栖霞铁口村被拆了,成了水库。我们日照牟姓就是从铁口村迁来,家谱上记得清清楚楚。2019年我在美国的妹妹到青岛,和我一起去铁口村寻根。我也是第一次去。我们进入牟全祠,知道明朝初年牟姓人家从铁口村迁到四川,湖广,日照,泰安,东北等地,仅有一支留在铁口。每年全国都有牟姓人到铁口村寻根祭祖,铁口村在牟姓人看来就像许多人心中山西的大槐树。牟全祠就是改开后世界各地牟姓人捐款重修的。如今这个宋朝的老村己不存在了。

2025.4.26

潘虎更多作品

世说文丛总索引

评论