问:喜欢看您文章的人,都感到:祁萌之老师的文章总是在发人之未发中勃发着引人入胜的阅读魅力。像《从露易丝·格丽克获诺奖谈起》,不过是谈诗的文章。谈诗的话题千百年了,在您的这篇文章中仍然谈出了新意。确实让喜欢诗的人读后耳目一新!

不过我大学时代的导师读了您这篇文章却不以为然地说道:《诗经》《楚辞》以及李白的那些古体诗、徐志摩的《再别康桥》、戴望舒的《雨巷》、艾青的《大堰河》,都以独特的动人情调成为中国文学中的名篇!但这些名篇都不是格律诗呀!祁萌之老师怎么能唯格律诗词是举呢?

我们很想听听您对这位导师说法的回应。

答:自从我提出“诗之所以为诗的根本特性是音乐性情调”这个命题后,几年来反对的声音不绝于耳。但这些反对者又拿不出能说明诗的根本特性的其它证据。他们都不过是重复教科书的那些共性定义的说法。说明这些人就没看明白我的文章——用共性定义是教科书的一大失误。教科书的编者为什么不能抓住特性、而用不说大家都知道的共性定义?这是个水平问题。

那位导师列举一些不是格律诗词的名篇,都以独特的动人情调取胜。这是事实。但是难道朱自清那些脍炙人口的散文不是以情调取胜?屠格涅夫小说中广袤的俄罗斯大地上弥漫着苍凉的情调,不是给读者留下了最深刻的印象?

那位导师没有注意到,我在情调前用了“音乐性”这个前置词对情调作了不可忽视的限定——“音乐性情调”!音乐性情调与一般的情调是大不一样的。这是凡听过过音乐的人都有的体会。一般的文学作品中的情调都是通过文字表现出来的。诗的情调不仅仅在字义上,更重要的是诗的字义被诗含有的乐感声调拓展为一种迷人的情景氛围,也就是我说的“音乐性情调”。

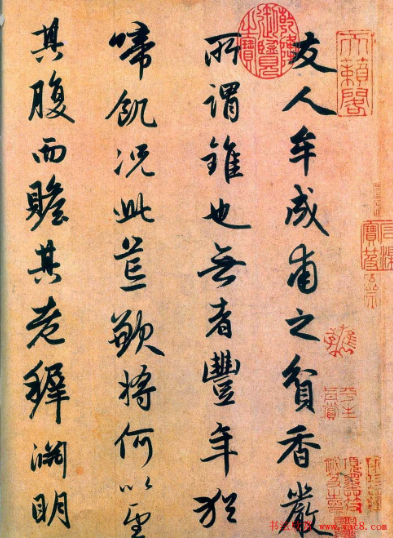

赏诗不仅仅是理解字义,更重要的是感受、体味这种字义与声乐共同营造的情调。所以真正懂诗的古代文人,没有人像现代人这样读诗的,更不可能默读诗!诗都是用来吟诵的。不吟诵乐感出不来,唯诗才有的那种特殊的情调,便大打了折扣。

实际上古人写诗并非是用笔写出来的,都是先吟诵出来,且反复吟诵后,感到满意了,才用笔记下来。

我在有关文章中说过:现代知识分子已经没有了古代文人的乐感能力。例如《论语》在古人那里不是用来读的,也是吟诵。所以《论语》里的语气助词特别多!我年幼时看到我父亲读《论语》不是读,都是“唱”,也就是吟诵。

你的导师可能不知道这些知识。

既然这样,你问问你的导师:汉语写诗,除了格律,还有其它形式能营造出悦耳的声乐来?

问:您的解答让我们明白了:诗的“音乐性情调”都是诗的民族语言才有的特殊方式才能营造出来的。在其它民族语言中不可能找到类似的相应的“特殊方式”。所以诗的“音乐性情调”是无法翻译的。所谓翻译诗,都是字义的翻译。

既然诗的特性是不可以翻译的,也就意味着诗是不可以翻译的。但是,我的导师却这样说:不要说诗的翻译;世界上所有的文字东西在翻译过程中,没有完全彻底成功的,都有漏缺。所以祁萌之先生的“诗是不可以翻译的”这个说法,是没有意义的。

答:看来你的导师不懂翻译是什么意思,不知道翻译的主旨要义是什么。

翻译不是照相、不是“照着葫芦画瓢”。翻译是把彼文化里的道理、哲理、真理、原理、思想、情感、审美、事物特性、问题要害等,用此文化表达出来。哪来的导师所说那种“完全彻底的成功”?按照导师的说法逻辑,像门捷列夫周期表、万有引力定律、“认识你自己”、“所有的历史都是当代史”“提出问题比解决问题更重要”“绝对的权力导致绝对的腐败”“打倒语法家”“情感是一条无序的河流”“人是一根会思想的芦苇”等,这些翻译过来的铁板钉钉的金玉良言,也有漏缺了——在这里谈“漏缺”,还有意义吗?

说“诗是不可以翻译的”,仅就诗的根本特性——“音乐性情调”是无法翻译这一点说的。并非完全否定翻译。实际上诗的翻译近百年来一直存在。不过是诗的字义翻译罢了。字义毕竟是诗的生命所在。诗涵有的声乐,不过是对字义的“锦上添花”。当然诗有“锦上添花”与没有“锦上添花”是大不一样的。我提出诗的根本特性是“音乐性情调”这个命题,对诗有着正本清源的意义。说“诗是不可以翻译的”,对翻译界有着发人深省的价值:并非绝对的不可翻译。

问:您能否举例有較成功的翻译?

答:梁宗岱、冯至的翻译诗就很好!能体现出原诗的“音乐性情调”来。不过那是翻译家用“此文化”创作了“彼文化”中相应的诗!这样的翻译很难很难。翻译人必须是精通“彼文化”的诗人。梁宗岱、冯至具备这两点:他们都是精通彼文化的诗人。

问:您多次强调,五言七言是汉语文字组合中最有节奏感的形式。这个点拨太好了!过去我们这些古典诗词爱好者一直熟视无睹,没有认识到这一点,不清楚古人写诗为什么要推崇五言七言?不过问题又来了:古典诗词中的词,不是五言七言,各种词牌没有字数规律。这个现象怎样解释?

答:古人推崇五言七言,是源于突出节奏。因为节奏是声乐的不可或缺。没有节奏出不来抑扬顿挫的声调。五言七言固有的节奏感,强化了诗的音律与韵律打造的声乐感。

按照词牌创作词,古人叫填词。其实词牌有两个元素:一个是规定的字数;一个是固定的曲调。所谓填词就是根据词牌的字数要求与曲调意义“填”上相应的字,成就一个完整的意思。词在古代就不是吟诵了,而是唱!类似现代人的唱歌。所以相同词牌的词,唱法是一样的。即有同步的高低、强弱、缓急的旋律。

例如李煜的《虞美人·春花秋月》与苏东坡的《虞美人·有美堂述古》起句,仅从字义上看,都有一种劈空而下的震撼力量!可以肯定的是,“虞美人”词牌的曲调起步必是高音区!李煜的《虞美人》开句“春花秋月何时了!”犹如悲愤的天问,惊心动魄,所以必须用高音唱出才有震撼人心的力量;

苏东坡的《虞美人》开句“湖山信是东南美,一望弥千里”,犹如河出潼关,洋溢着一泻千里的气势!这样的歌曲必须从高音区起步。两首“虞美人”中的道理,类似你们都知道的歌舞剧《白毛女》哭爹一场:喜儿惊见爹爹僵死在大街上时的唱词:“刹时间天昏地也暗……”,便是从高音唱出划向中低音,犹如晴天霹雷一般!产生了撕心裂肺的艺术感染力。

可惜词牌中的曲子没有流传下来,我是从对比同类词牌的文字意义中发现这个词牌的“奥秘”。遗憾的是,近百年来的中国古典诗词专家与音乐家,没有人发现这个“奥秘”,重新为词牌谱曲。其实重新谱曲是完全可能的,可以由诗词专家与音乐家合作完成。

所以说,古典诗词中的词是不必讲究字数实现节奏感的,词牌本身就有曲子可以唱词。

问:谢谢您深入浅出的解析,让我们受益匪浅。

祁萌之更多作品

世说文丛总索引